锁骨下动脉狭窄因与后循环卒中相关,近年来逐渐受到关注。近20年来,随着介入技术进步和器械的不断改进,经皮腔内介入治疗逐渐被作为有指征的锁骨下动脉狭窄患者的首选治疗方式[1]。复旦中山血管外科每年常规开展经导管介入锁骨下动脉超一百多例,手术成功率高达97%,位列全国前茅。今天小编和大家分享的是由复旦大学附属中山医院血管外科符伟国教授、郭大乔教授、司逸教授团队演示,如何使用C-Wave® 血管内冲击波系统成功处理右锁骨下动脉开口重度狭窄伴钙化的复杂病变一例。

病例介绍

患者为老年女性,67岁。因反复头晕多年,突发头晕急诊送至当地医院就诊,检查提示右锁骨下动脉狭窄。辗转多处分别经桡动脉、肱动脉尝试行右锁骨下动脉球囊扩张术,因血管扭曲均尝试失败,后转至复旦大学附属中山医院血管外科求进一步诊疗。

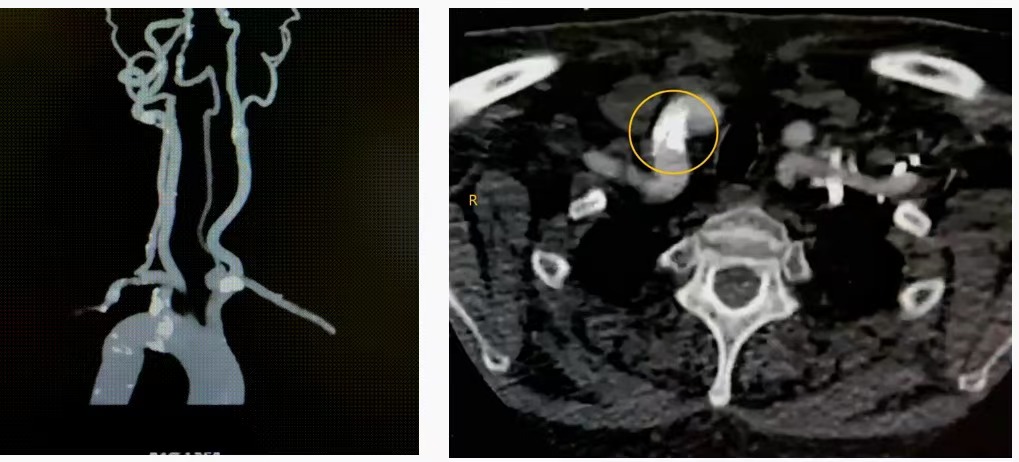

入院后完善检查,CT提示右锁骨下动脉开口处重度钙化狭窄斑块,锁骨下动脉扭曲。

诊断

右侧锁骨下动脉闭塞伴极重度钙化。

拟行经导管锁骨下动脉支架置入术。

手术过程

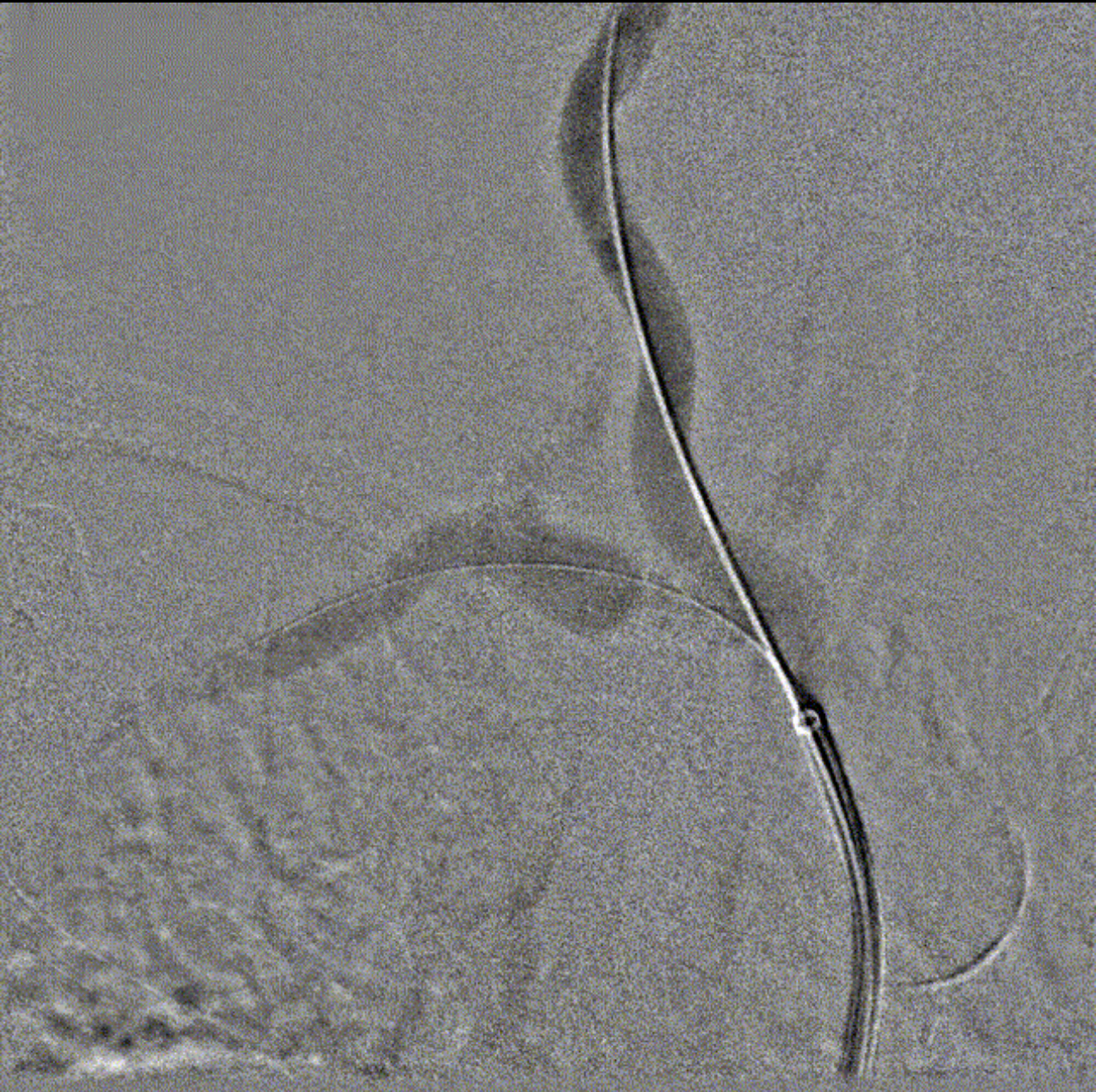

经右股动脉Seldinger法穿刺后,置5F导管鞘,使用0.035"导丝(Terumo)和4F Pig管选入升主动脉造影,示:左锁骨下动脉轻度狭窄,右锁骨下动脉开口处钙化斑块致管腔重度狭窄, 左颈内动脉开口中度狭窄,右椎动脉见反向血流。

基线造影

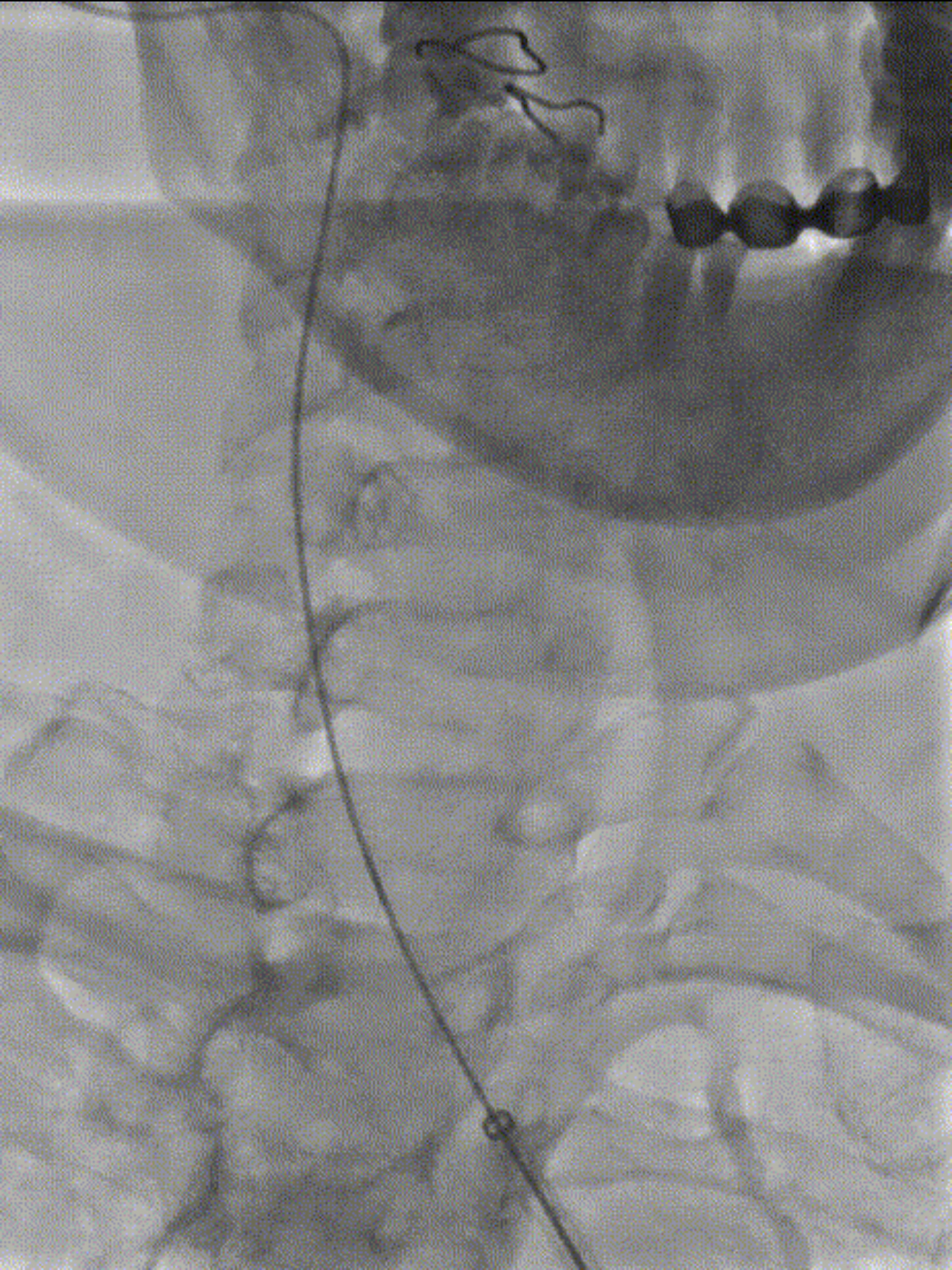

难点一:右锁骨动脉开口处重度狭窄合并锁骨下动脉扭曲,入路稳定之必要

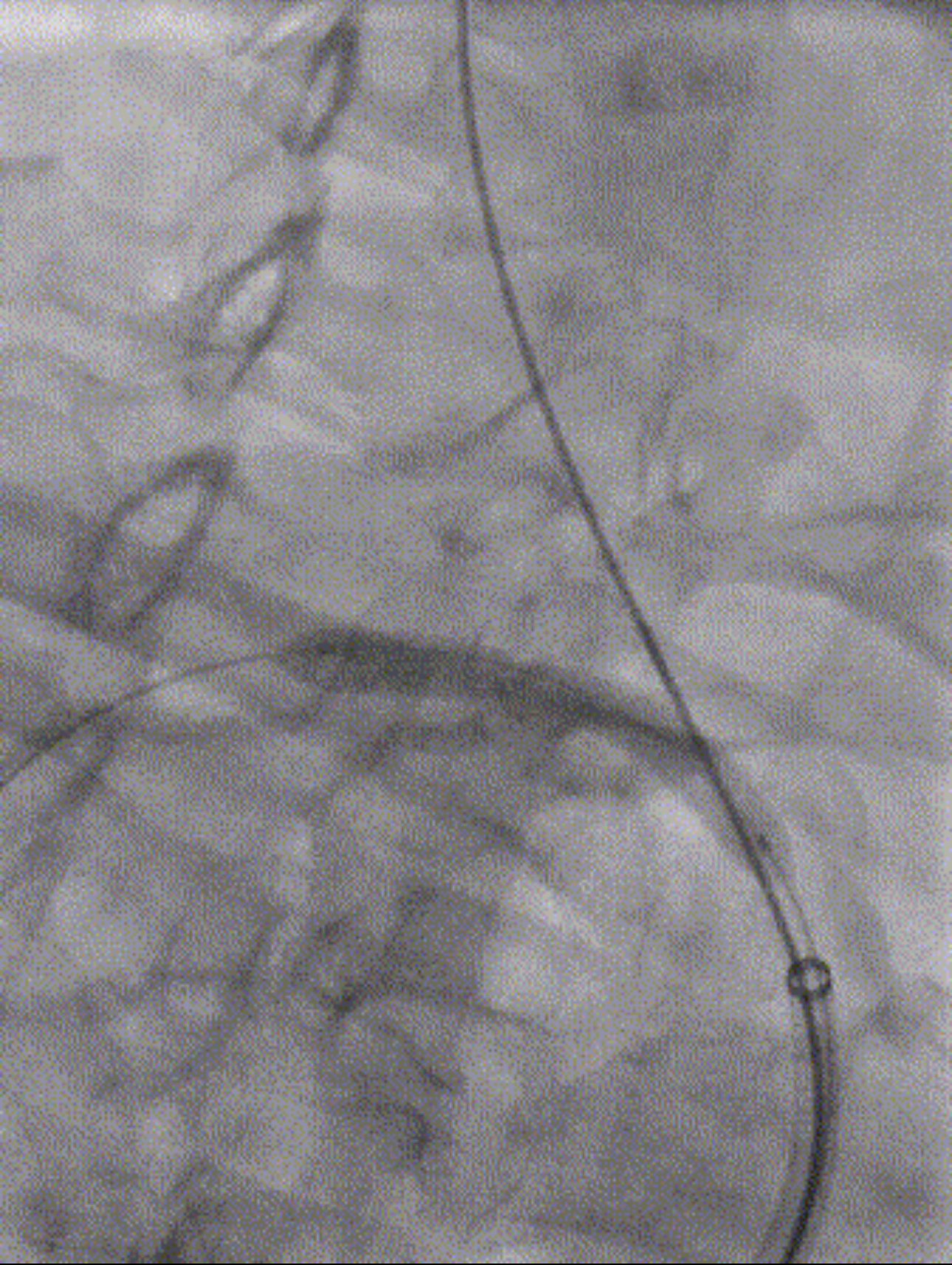

右锁骨下动脉扭曲,导丝推送阻力大

对策

推送导丝至肱动脉远端

“拉直”血管后复查锁骨下造影,明确靶病变区域

难点二:开口病变合并血管扭曲,器械间支撑配合之必要

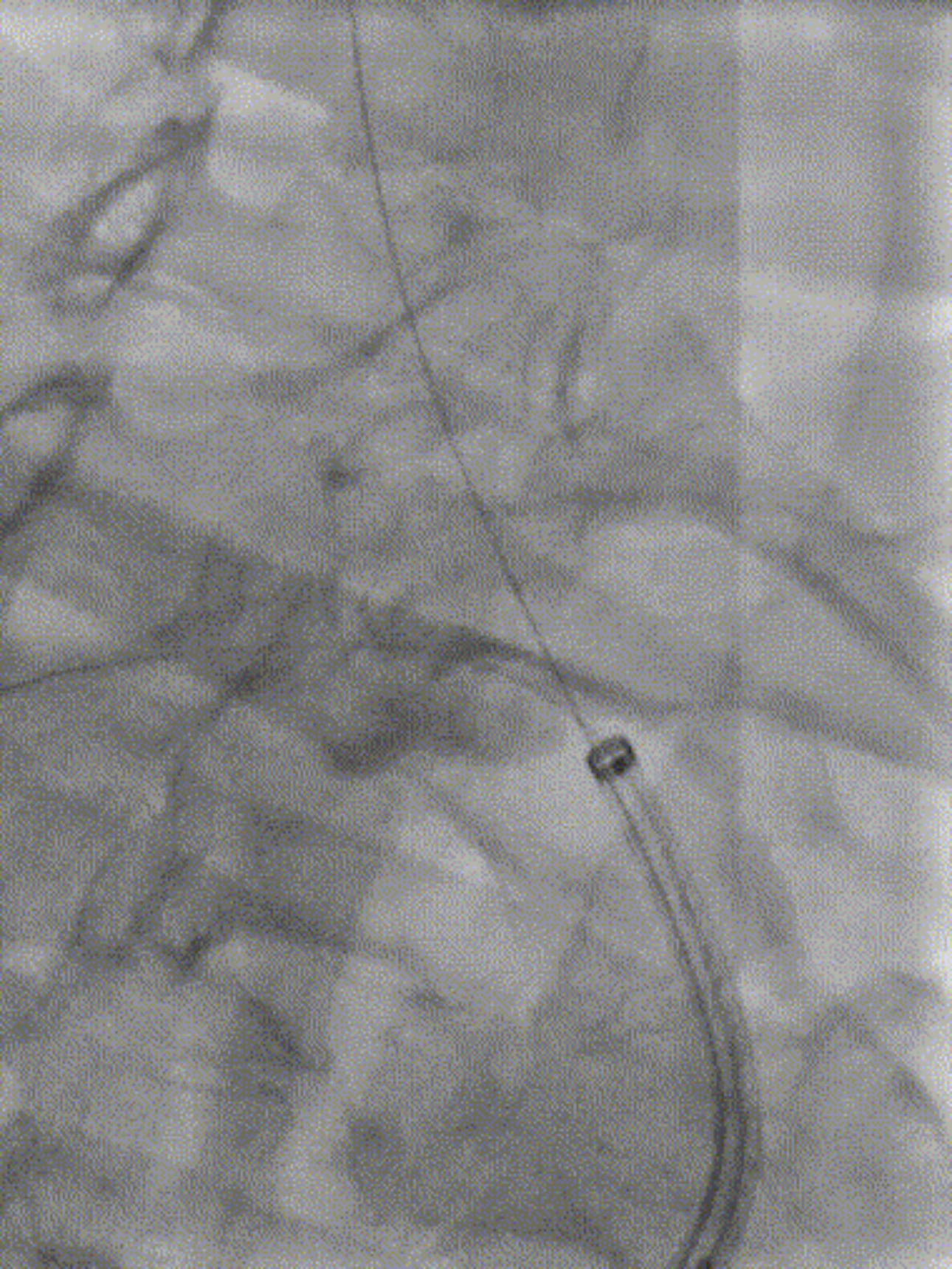

3.0*40mm高压球囊(Mustang,Boston Scientific)预扩张病变

由于0.014"导丝对血管支撑不及硬导丝,锁骨下动脉扭曲,加之冲击波球囊不同于通过性较好的预扩球囊,使得球囊在通过开口处狭窄时遇到较大阻力

对策

0.014"导丝至桡动脉后,另置0.018“导丝至右颈外动脉,双导丝技术稳定8Fr-70长鞘

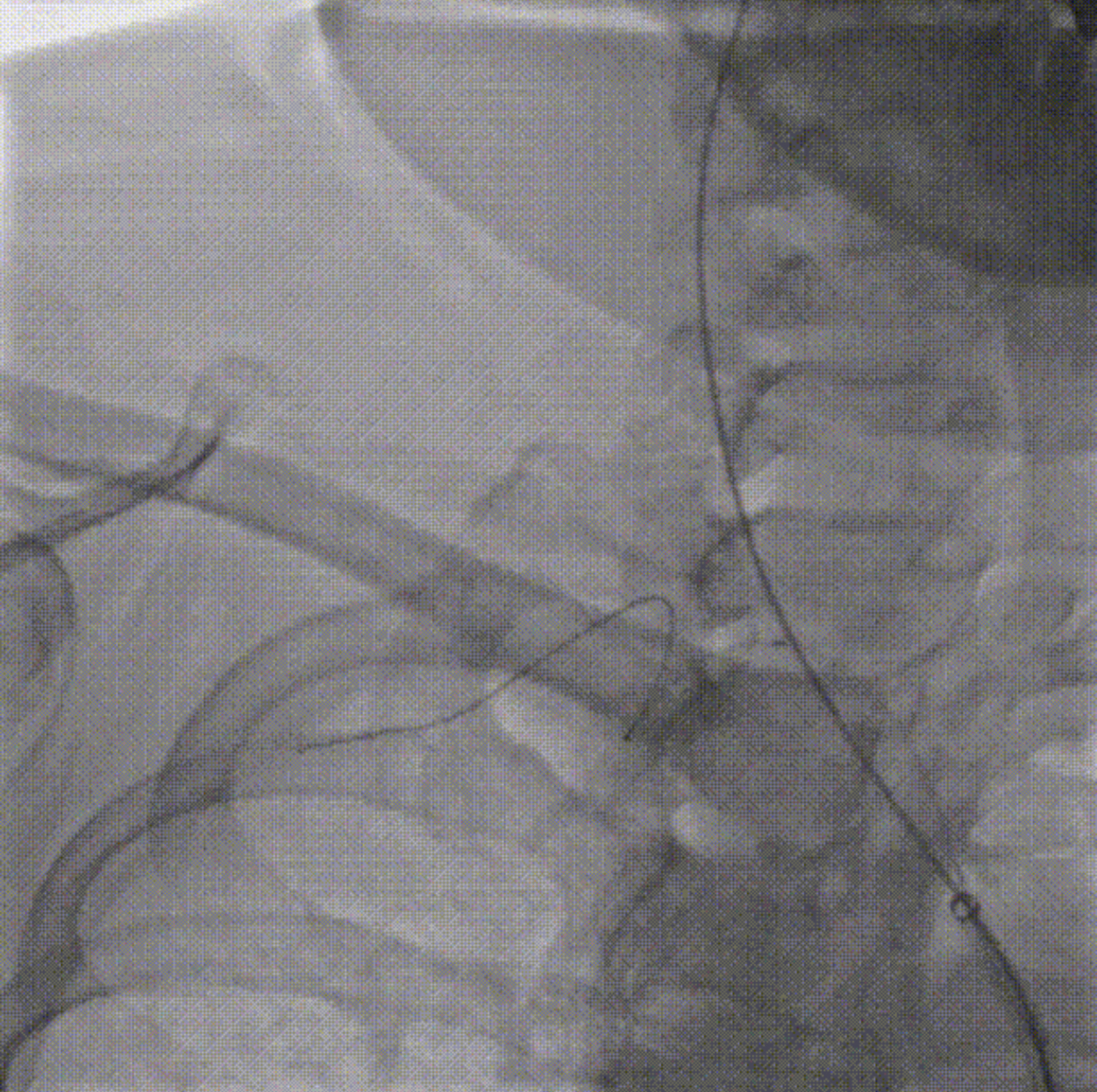

难点三:重度偏心钙化,斑块重塑之必要

C-Wave® 血管内冲击波球囊直径(6.5mm)小于靶血管参考直径(8.0mm)无法完全贴壁实现能量最大化,且偏心斑块裂痕扩展深度受限,使用4个周期(30次/周期)后6atm下球囊腰征未完全消失

对策

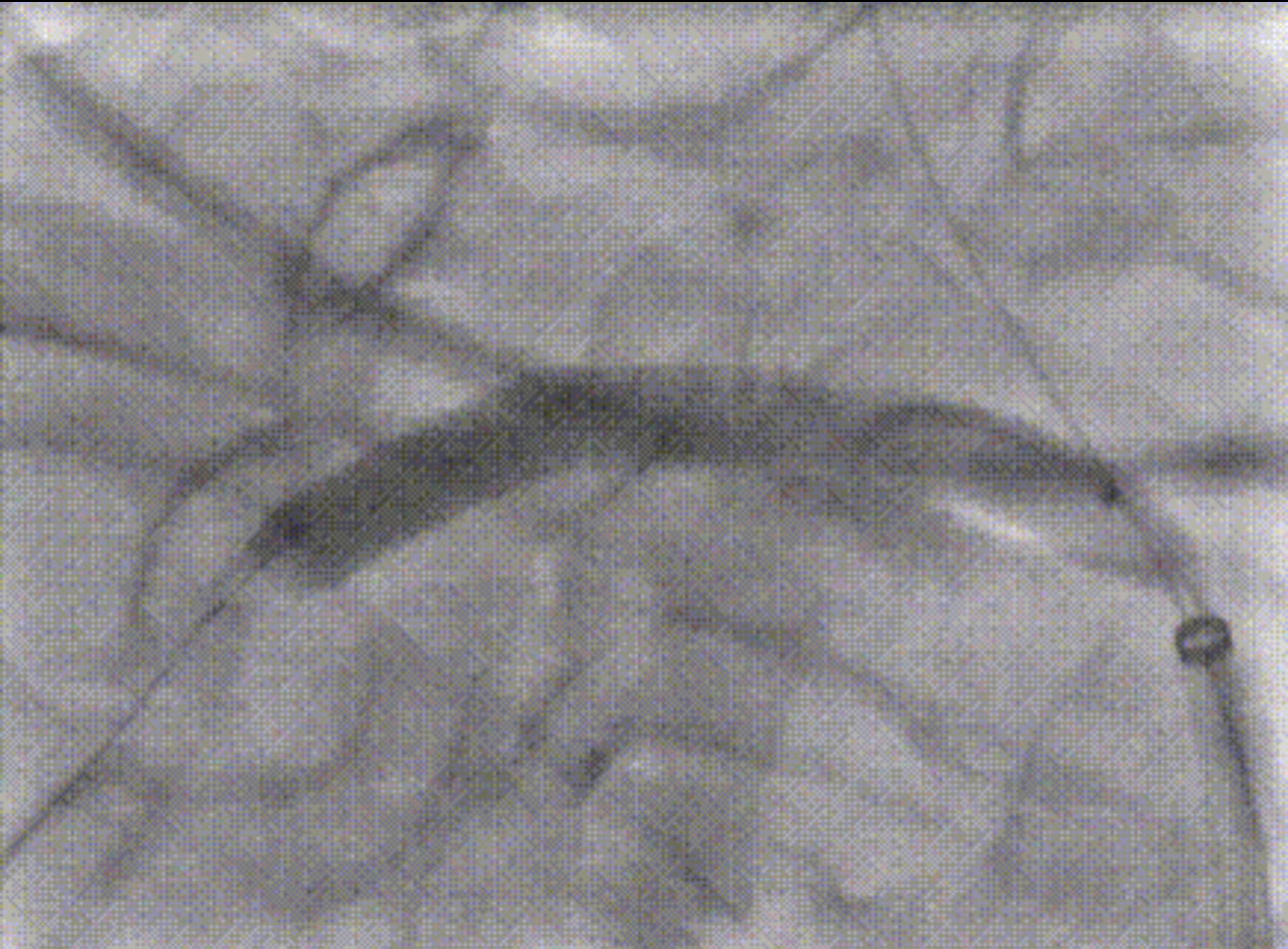

利用7.0*40mm短高压球囊(Mustang,Boston Scientific)进一步深化裂痕压缩斑块,使用7.0*40mm 药物涂层球囊(ORC,先瑞达)并植入8.0*37mm支架(Express LD,Boston Scientific),后经8.0*20mm(Mustang,Boston Scientific)后扩优化支架贴壁

复查造影,管腔获得满意,血流较前明显改善。

术后一月复查,患者双上肢血压无差。

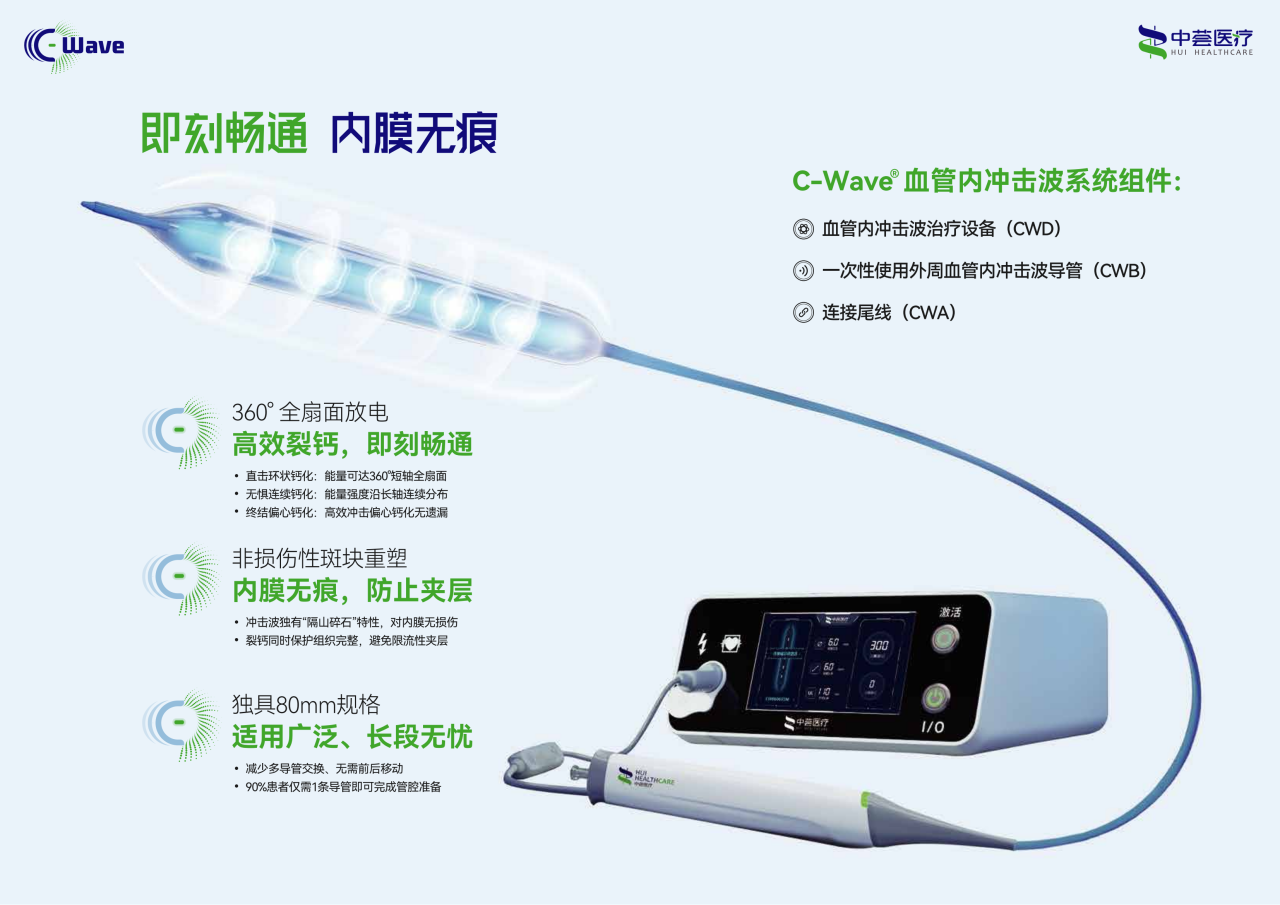

C-Wave®血管内冲击波系统