一、病例分析

病例(女性,76岁)

主诉:因右下肢疼痛肿胀1周入院,病程中患者无胸闷、胸痛、咳血、无晕厥不适。

既往病史:2017年4月双下肢水肿,于外院诊断“下腔静脉血栓形成”行下腔静脉滤器置入术,术后服用华法林抗凝7个月停药,后改服用阿司匹林。

查体:右下肢明显肿胀,腓肠肌张力稍高,压痛(+),未见皮疹、瘀斑,左下肢略肿,双下肢末梢循环可,双侧股动脉、腘动脉及足背动脉搏动可及。

外院血管超声:右侧下肢深静脉广泛血栓形成。

外院CT报告提示:1、下腔静脉血栓形成,滤器置入术后,考虑下腔静脉、髂股静脉血栓形成,左侧髂总静脉重度狭窄;2、右肺上叶后段部分分支栓塞。

诊断:下腔静脉血栓形成、右下肢深静脉血栓形成、左髂静脉狭窄合并肺栓塞。

静脉造影:下腔静脉血栓蔓延至肾静脉水平、左肾静脉未见显影、滤器被血栓覆盖。

二、手术过程

1、首先经颈静脉送入Tulip滤器,在腔静脉肝段水平打开,半释放作为临时滤器,方便回收。

2、左髂静脉造影显示左髂静脉为血栓后遗症阻塞性病变,导丝导管开通左髂静脉后进入下腔静脉,造影显示下腔静脉大量血栓。

3、采用Angiojet充分抽吸血栓,待原滤器上方的血栓清除干净后,回收滤器。

4、由于该患者合并PTS,翻山较困难,在超声引导下行右股静脉穿刺,开通右髂静脉,并采用Angiojet从右髂静脉开始抽吸血栓,直至恢复再通。

5、由颈静脉送入溶栓导管治疗髂股静脉残余血栓。

6、溶栓48h后,造影提示溶栓效果不佳,治疗中髂静脉再次血栓形成。

7、考虑到并发症的风险、费用、以及患者的症状,决定结束溶栓,改为利伐沙班20 mg/日抗凝治疗。

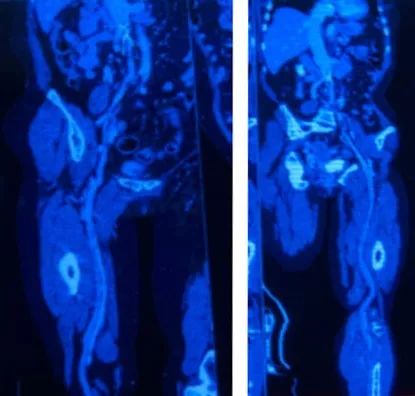

三、术后随访

术后8个月,患者右下肢症状完全缓解,CTV显示双侧髂股静脉基本再通。患者对于治疗效果满意,并继续予利伐沙班抗凝治疗。

四、术后总结

1、尽量使用可回收滤器,提高回收率。

2、在手术过程中,保证流入道和流出道的通畅是手术成功的保障。

3、良好的抗凝是DVT治疗的基石。

延伸阅读

有研究表明,滤器相关的下腔静脉血栓形成的发生率逐步增多,除先天性因素外,最常见的下腔静脉血栓原因是未回收的滤器[1-3]。下腔静脉滤器是血栓复发的独立危险因素,晚期滤器内血栓形成的报道可高达33%,同时滤器造成PTS和静脉性溃疡的可能性显著增高[4-6]。

若对病变予溶栓吸栓处理,应处理血栓病变全程,且对侧翻山入路优于腘静脉入路;对于需要植入支架的手术,支架应充分覆盖病变以获得足够的流量,提高远期通畅率;此外,短期动静脉瘘可以提高血流量[7-8]。

在后续药物抗凝药物选择中,ACCP-10指南将NOAC类药物如X a因子抑制剂(利伐沙班、磺达肝癸钠等)及Ⅱa因子抑制剂(达比加群等)作为治疗VTE的首选用药;若需要延期抗凝,10 mg利伐沙班优于阿司匹林[9-10]。