摘要

第三届天府大血管大会(TFS 2025)于2025年6月6-7日在中国成都盛大召开!作为致力于打造“立足中国、联动世界”的权威学术盛会,大会汇聚国内外顶尖专家,聚焦大血管疾病诊疗技术创新与临床实践革新。

胸腹主动脉疾病腔内治疗的发展,为复杂病变患者提供了微创、可行的解决方案。然而,由于治疗过程中往往需要覆盖大量胸腹主动脉段,导致部分肋间动脉血供受阻,从而增加脊髓缺血(spinal cord ischemia, SCI)发生的风险。郑州市第七人民医院汪高磊教授探讨了主动脉覆膜支架肋间动脉开窗技术的可行性与初步效果,结合病例实践,总结其在预防SCI方面的临床价值与未来应用前景。

引言

术后脊髓缺血的挑战与技术需求:脊髓缺血是胸主动脉腔内修复术(TEVAR)后最严重的并发症之一,发生率约2%–10%。特别是在长段支架覆盖(>20cm)或病变位于T8–L2区域时,脊髓灌注受损风险显著上升。目前主要的防治手段如脑脊液引流、血压维持、激素冲击等均为术后补救措施,缺乏有效的术中预防策略。基于此临床痛点,本文提出一种新思路:在支架上预先开窗,精准对位关键肋间动脉,以保留脊髓灌注,为术中脊髓保护提供干预通道。

技术原理与操作要点

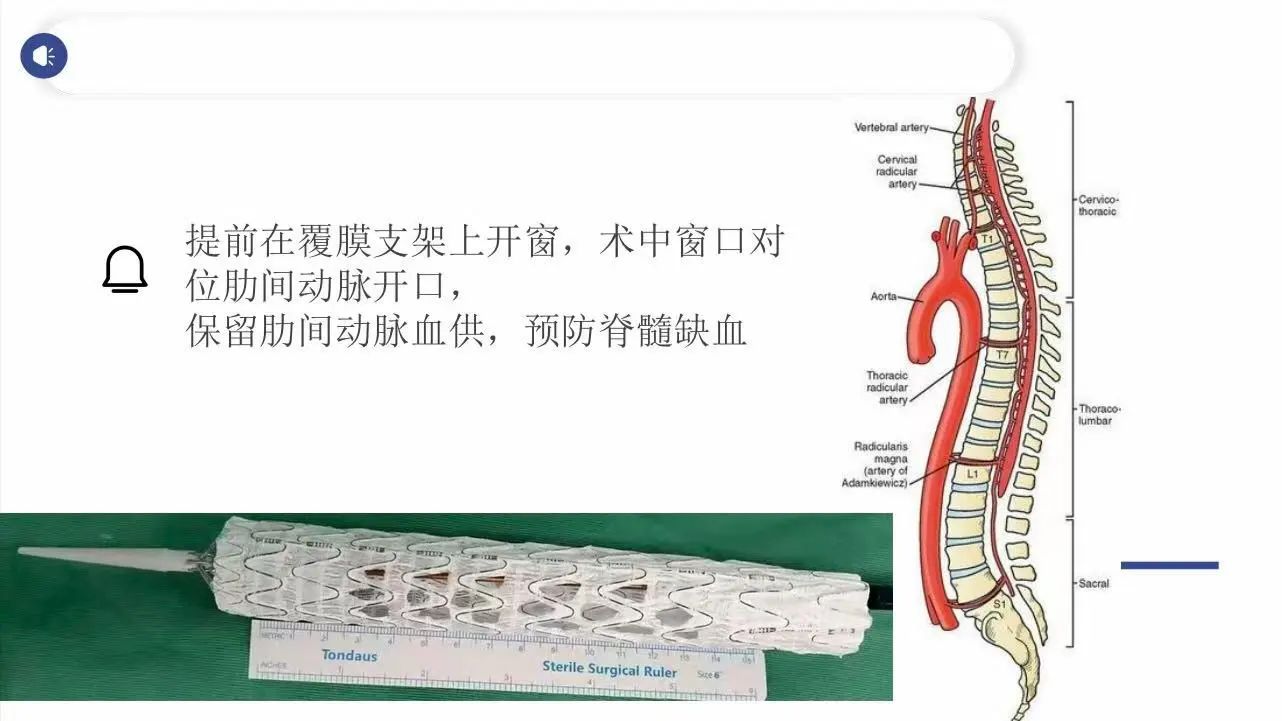

一、开窗机制与血流保留

该技术原理是在术前通过CTA影像识别关键段肋间动脉(T9–T12),并在支架体外通过烧灼器预设窗口。术中释放支架时,通过“时钟位”调节,使窗口精准对准肋间动脉开口,从而避免覆盖关键供血动脉,降低术后脊髓灌注不足的风险。

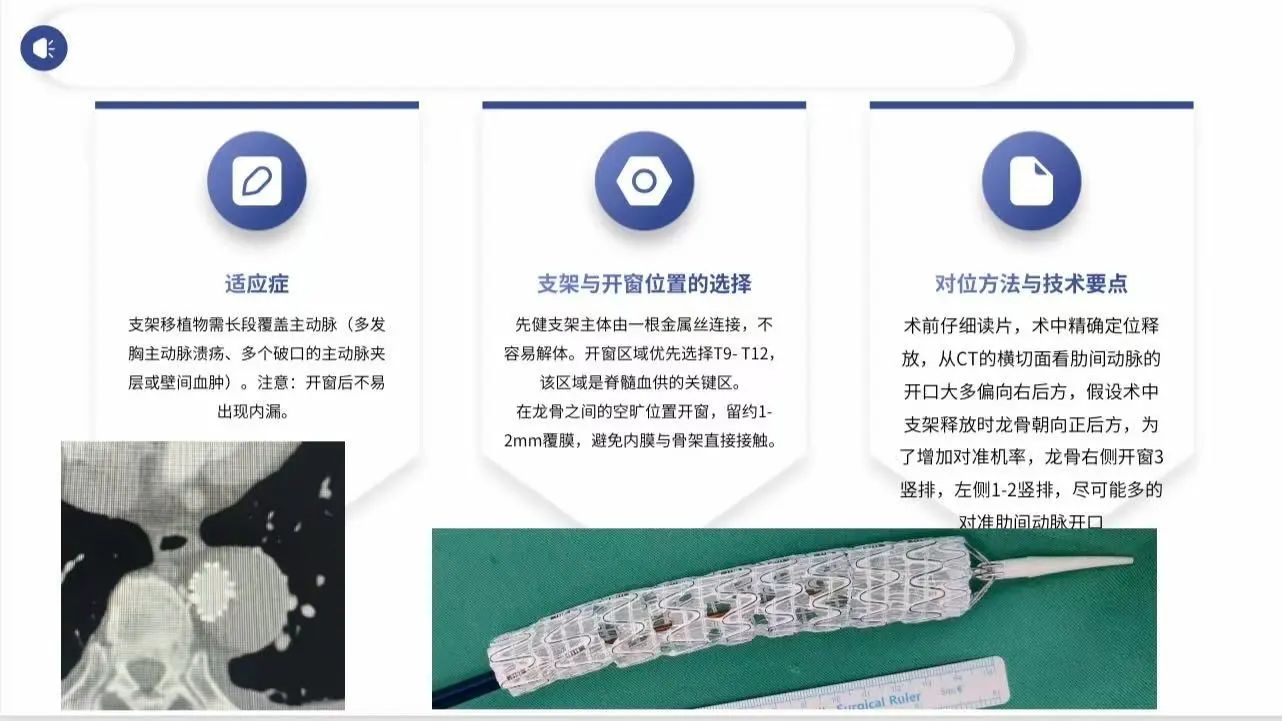

二、开窗设计与操作要点

• 开窗位置:优选T9–T12段,因该区域为脊髓主要供血来源(如Adamkiewicz动脉)。

• 开窗技术:在龙骨右后方设3竖排,左侧1–2竖排,窗口大小留1–2mm覆膜避免内膜裸露;不易产生内漏。

• 支架要求:建议使用金属丝整体结构连接的支架,避免释放中解体。

该技术具有操作简便、时间短、经济性强的优势,可在术中迅速实施,适用于多级医院推广。

围术期管理流程

1. 术前规划与团队准备

CTA评估:识别关键肋间动脉、分析解剖结构,为支架开窗提供定位依据。

支架预处理:根据患者CTA影像,使用烧灼器预设开窗,确保匹配性与稳定性。

团队准备:包括血管外科医师、放射科、麻醉科组成的协同手术组。

2. 术中操作关键点

精准释放:术中严格根据“时钟位”调节支架旋转方向,对准靶动脉。

血流动力学控制:实时监测血压,防止释放过程中的循环不稳定。

影像验证:术后DSA或术中旋转造影确认窗口通畅与对位成功。

3. 术后管理与随访

神经功能评分:早期评估下肢感觉、运动及肌力变化;无明显异常即提示脊髓供血充分。

影像随访:术后CTA确认支架位置、窗口通畅性及无内漏、无支架移位。

个体化康复指导:包括锻炼计划、饮食管理与生活方式指导。

临床数据与结果分析

1.病例概况

纳入患者:13例具脊髓缺血高风险特征的主动脉疾病患者,包括多发主动脉溃疡、真腔受压狭窄、主动脉角度过大等复杂解剖。

2.手术结果

所有13例患者均顺利完成肋间动脉开窗TEVAR术,窗口对位成功;

术后CTA均见开窗处肋间动脉显影良好;

无内漏、无支架移位或脊髓功能障碍发生;

窗口通畅率达100%,但因图像处理与设备差异,靶血管显影个数比例未统一统计,为未来研究留待补充。

3.安全性与有效性结论

神经功能评分提示术后未见脊髓功能损伤;

支架稳定性优良,开窗区域未见结构变形或封堵;

提示该技术在小样本高危人群中具备良好可行性与初步有效性。

局限性与未来方向

1.当前不足

样本量小、缺乏长期随访;

对位精度受CT评估、术中释放精度影响大;

缺乏对比组(如未开窗患者)进行系统比较。

2.技术发展展望

支架优化:结合3D打印与AI辅助设计,提高开窗精准度;

术式标准化:建立窗口大小、位置、形状的最佳模型;

多中心研究:扩大样本量并延长随访时间,收集更系统的数据;

数字化对位工具:开发术中辅助系统,提升窗口对位准确率与操作可视化水平。

结论

肋间动脉开窗技术为预防TEVAR术后脊髓缺血提供了一种简便、经济且可推广的术中主动干预手段。13例高危患者初步验证了该技术的安全性与有效性。后续应通过多中心、大样本研究与技术升级,推动其在复杂主动脉疾病术中的规范应用。