摘要

第三届天府大血管大会(TFS 2025)于2025年6月6-7日在中国成都盛大召开!作为致力于打造“立足中国、联动世界”的权威学术盛会,大会汇聚国内外顶尖专家,聚焦大血管疾病诊疗技术创新与临床实践革新。

Stanford A型主动脉夹层治疗中,左锁骨下动脉(LSA)是否重建,直接关系到术后脑卒中、脊髓缺血等严重并发症的发生。郑州大学第一附属医院张麒教授围绕Hybrid II型去分支杂交术式,探讨激光原位开窗技术在LSA重建中的应用价值与操作要点。通过多中心研究、单中心病例回顾及具体手术实例,展示该技术在安全性、效率及适应症上的突出优势,并强调其在复杂解剖结构下的重要补充作用。

背景与技术路径

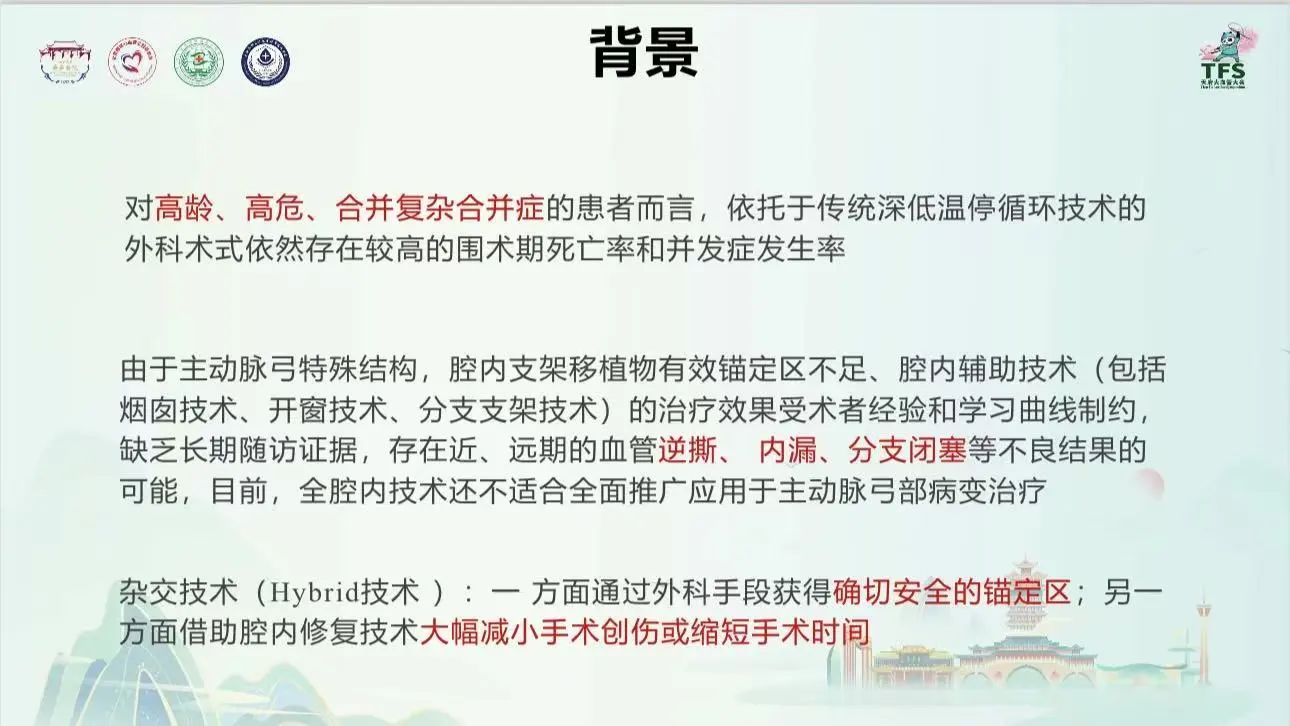

杂交技术发展背景

传统全开放术式虽能有效处理弓部及根部夹层,但需深低温停循环,术中死亡率与并发症高,尤其对高龄、合并症患者风险更大。全腔内技术(烟囱、开窗、分支支架)虽创伤小,但经验依赖强、远期证据不足,存在逆撕、内漏等风险。因此,Hybrid II型杂交术应运而生,兼顾开放与腔内修复优势。

左锁骨下动脉(LSA)重建的重要性

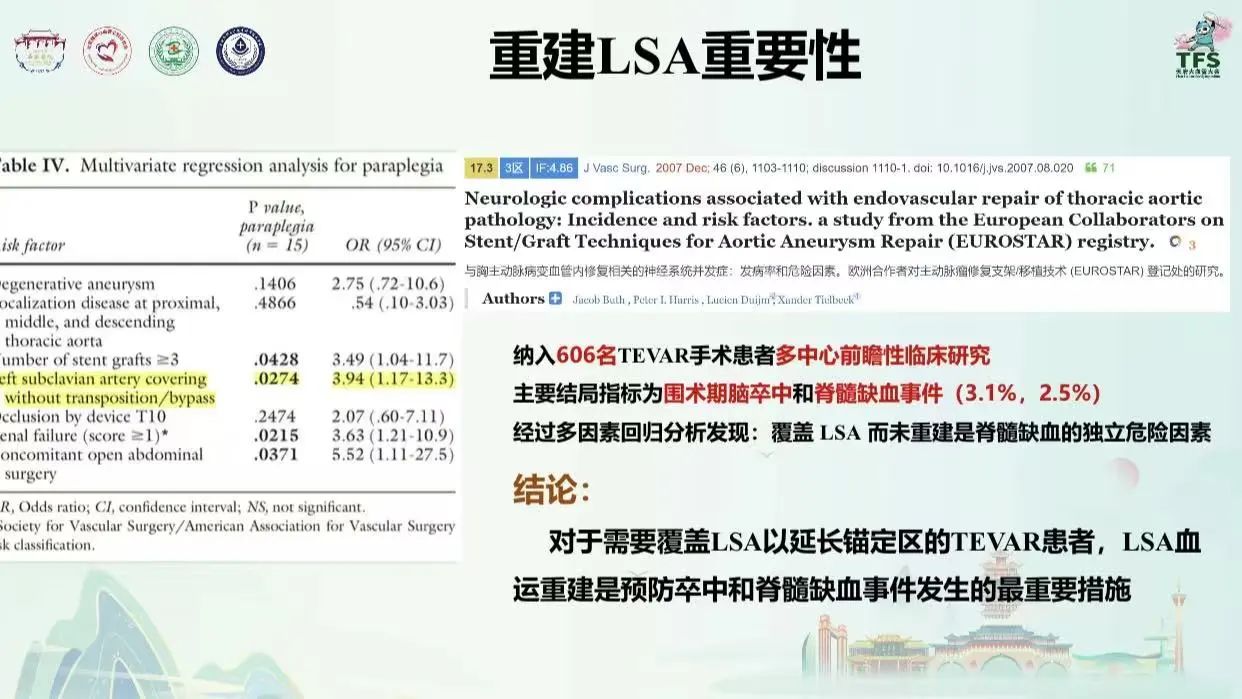

大约40%的胸主动脉病变涉及LSA,为保障术后脑与脊髓供血,LSA重建成为重要策略;

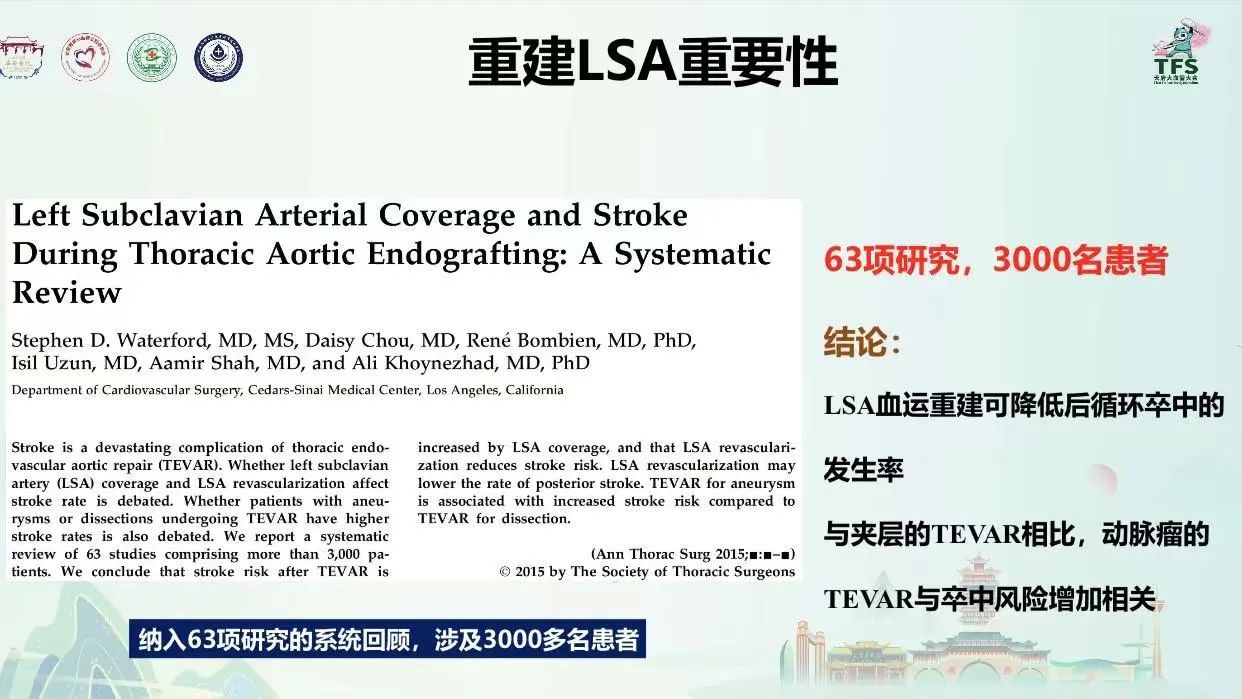

多中心前瞻性研究(606例)与63项研究荟萃分析均证实:

覆盖LSA但未重建是脊髓缺血的独立危险因素;

LSA重建可显著降低后循环卒中与SCI发生率;

2021年STS与SVS指南明确指出,在特定情况下应强烈推荐LSA重建(如左侧内乳动脉冠脉桥、左椎动脉优势、左臂动静脉瘘、长段胸降主动脉覆盖等)。

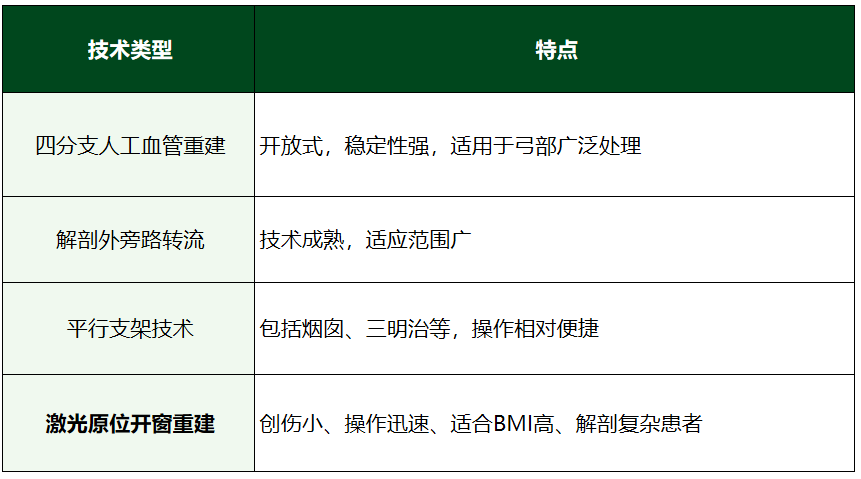

重建方式与技术选择

激光原位开窗技术及操作要点

关键技术流程

术中使用导管+激光光纤定位LSA开窗点;

开窗后经DSA确认位置与通畅性;

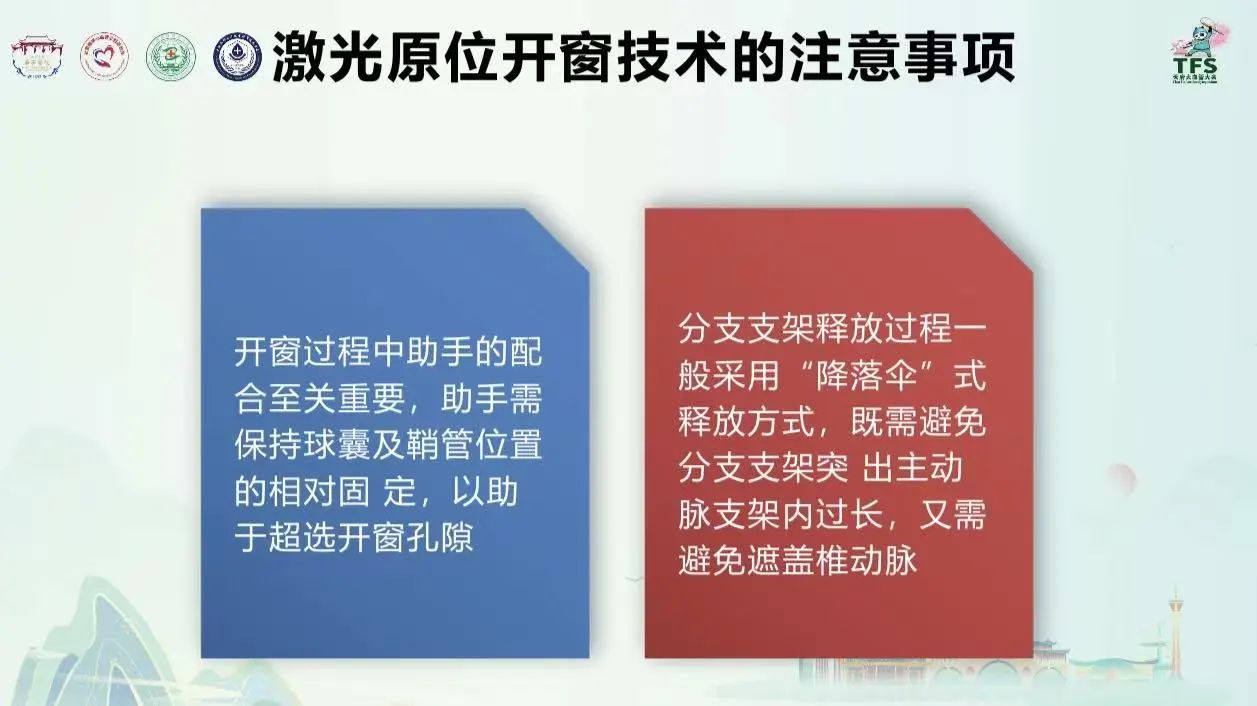

采用“降落伞式”释放分支支架,防止遮盖椎动脉或伸出过长;

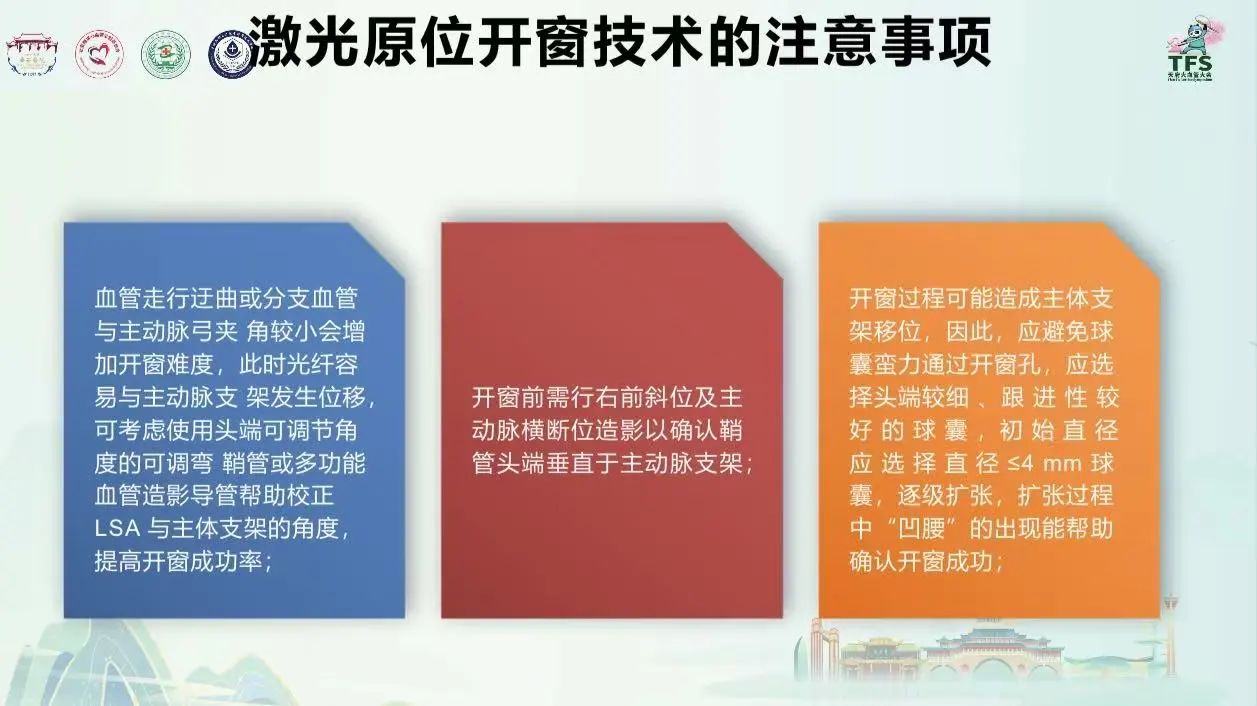

通过球囊逐步扩张窗口,确认“凹腰”形成提示成功。

操作注意事项

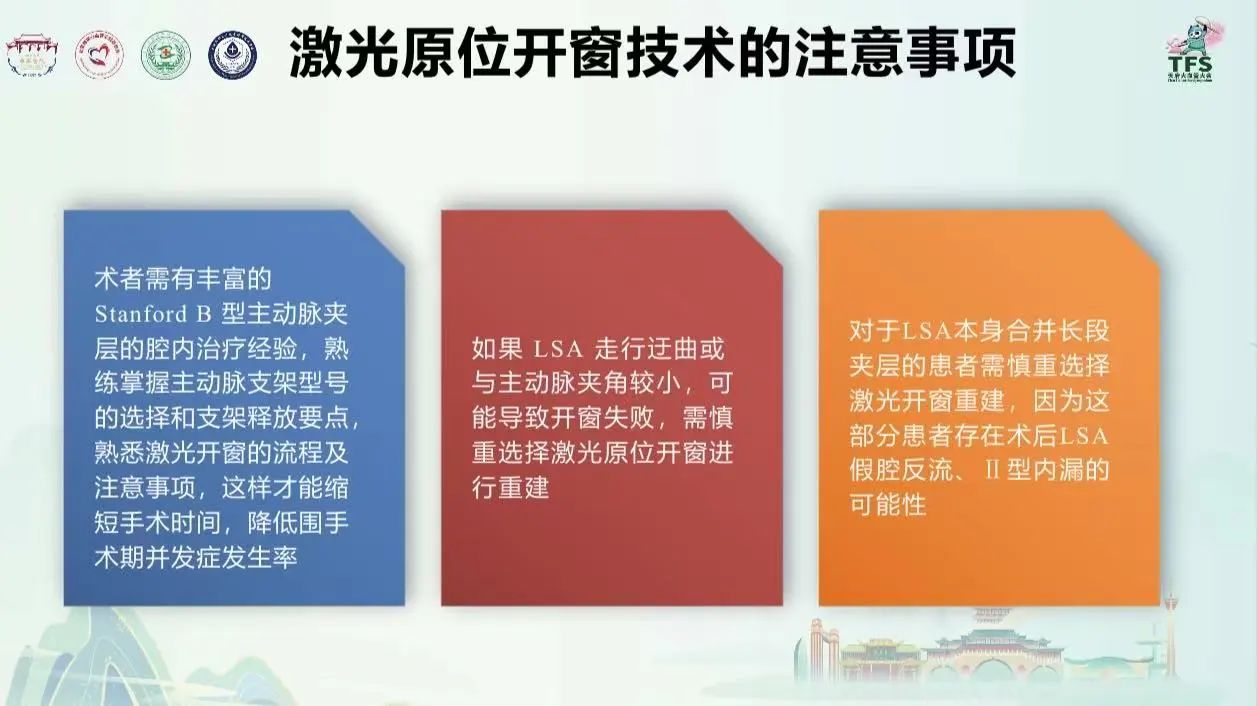

LSA走形迂曲或与主动脉夹角过小时,增加失败风险;

建议采用可调弯鞘管、辅助导管,辅助矫正方向;

初始球囊宜选≤4mm,分级扩张;

操作者需具备丰富B型夹层腔内手术经验与开窗操作熟练度;

肥胖患者(BMI≥28 kg/m²)推荐优先选择原位开窗重建。

单中心数据分析

回顾2018–2020年41例去分支杂交手术患者资料:

联合激光原位开窗组(19例) vs 非联合组(22例);

联合组平均年龄66.4岁,手术成功率高,围手术期并发症少;

显示激光原位重建方式在复杂夹层LSA处理中的可行性与安全性。

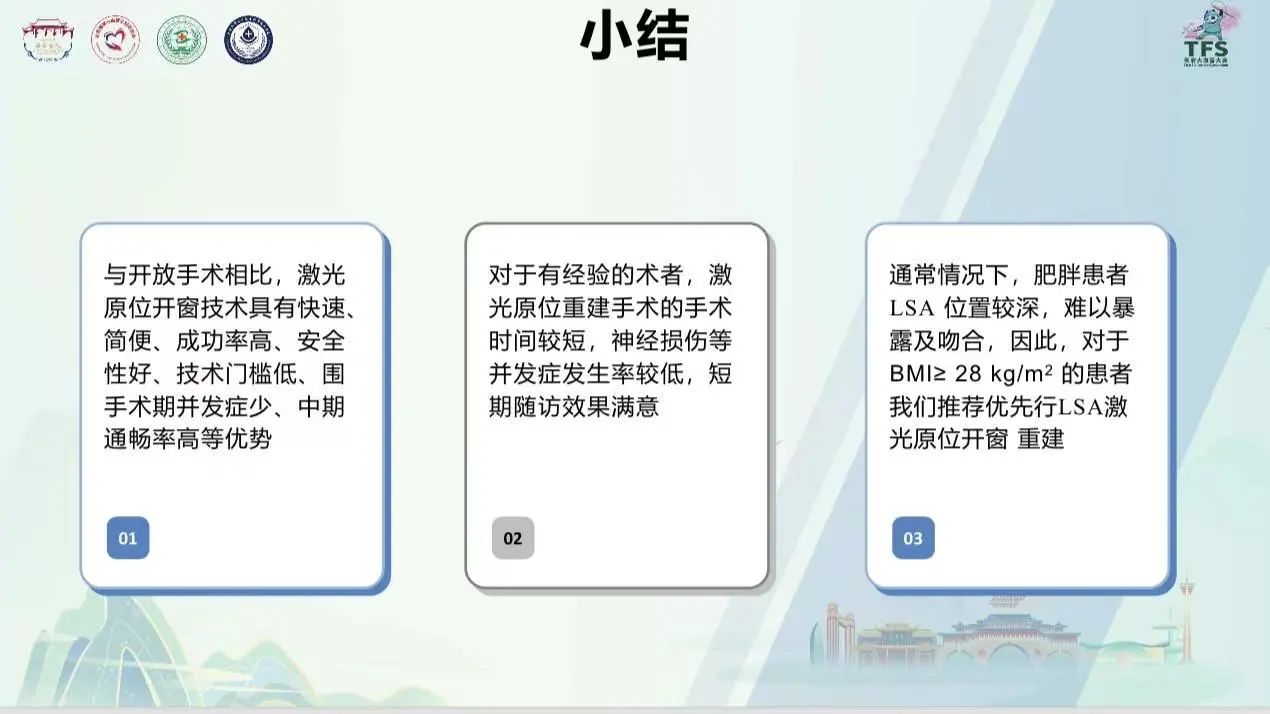

总结与思考

1.LSA血运重建对降低卒中和SCI风险至关重要;

2.激光原位开窗重建方式操作简便、安全性高,特别适用于解剖复杂或肥胖患者;

3.熟练掌握操作技巧、合理选择病例是提高手术成功率的关键;

4.未来应进一步加强多中心数据积累与长期随访,完善适应证与风险管理策略。