摘要

第三届天府大血管大会(TFS 2025)于2025年6月6-7日在中国成都盛大召开!作为致力于打造“立足中国、联动世界”的权威学术盛会,大会汇聚国内外顶尖专家,聚焦大血管疾病诊疗技术创新与临床实践革新。

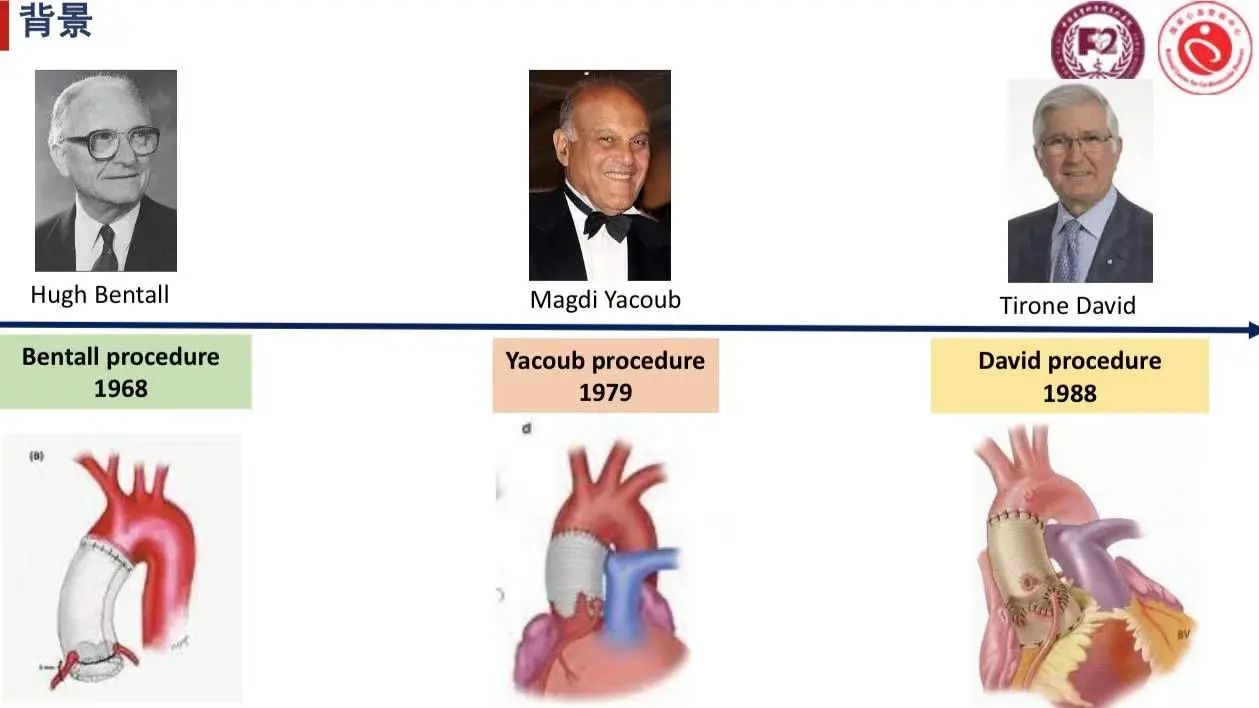

主动脉根部病变的诊疗策略经历了从“破坏性替换”到“功能性重建”的深刻变革。随着Bentall术、David术、Yacoub术等经典术式的不断发展,以及指南更新、证据积累与个体化评估的推广,主动脉根部疾病的治疗已从标准化向精准化迈进。中国医学科学院阜外医院的孙晓刚教授结合最新指南演变与真实世界研究,全面梳理主动脉根部手术阈值变化、术式选择依据、微创探索成果与未来发展趋势,为临床决策与学术研究提供理论依据与实践参考。

引言

主动脉根部作为心脏与全身循环的关键连接部位,其病变常见于Marfan综合征、二叶式主动脉瓣(BAV)等遗传性疾病,亦可因年龄相关退行性改变而出现扩张或夹层风险。早期传统Bentall手术虽然技术成熟,但长期抗凝治疗使其在年轻患者中受限;David术的兴起使功能保留成为可能,引领主动脉根部手术理念从“重建”走向“保留”。本文结合孙晓刚教授的系统分析,总结根部病变治疗策略的核心演进。

治疗策略的历史演变

从Bentall到David:术式革新的逻辑

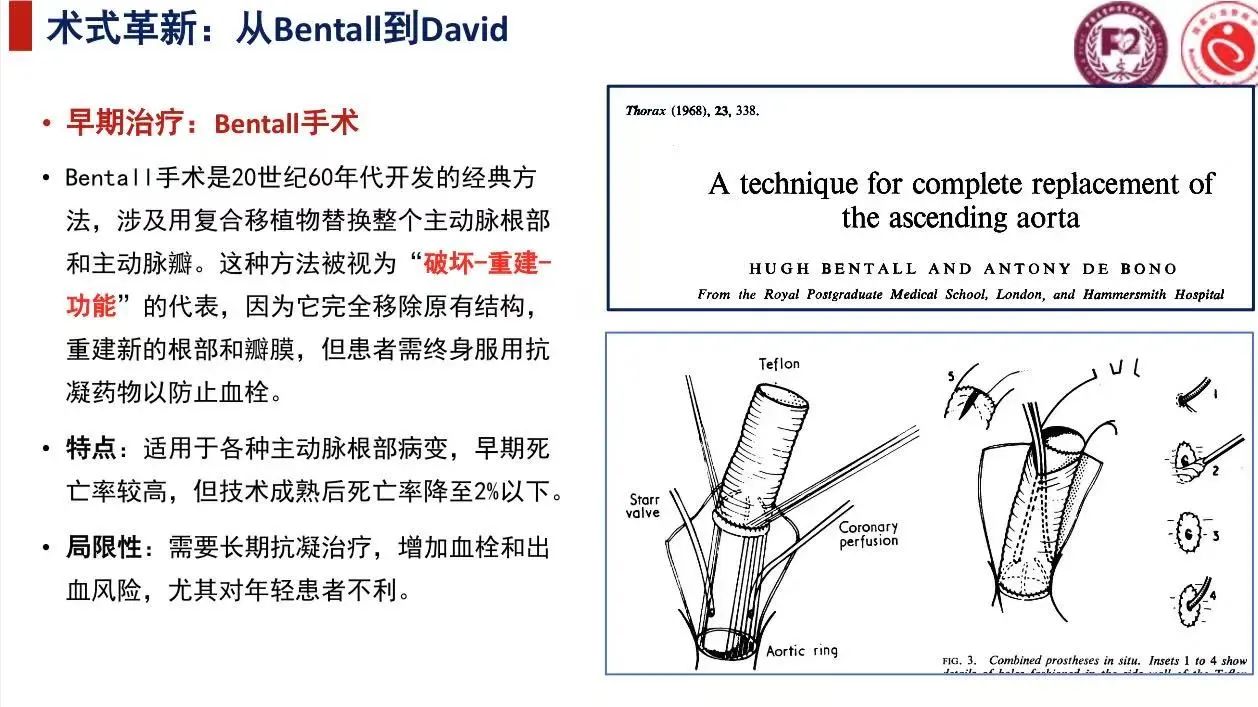

Bentall手术(1968):通过复合血管瓣膜替换整个根部及瓣膜,适用于复杂病变。优势在于技术成熟,局限则是终身抗凝需求高,年轻患者耐受差。

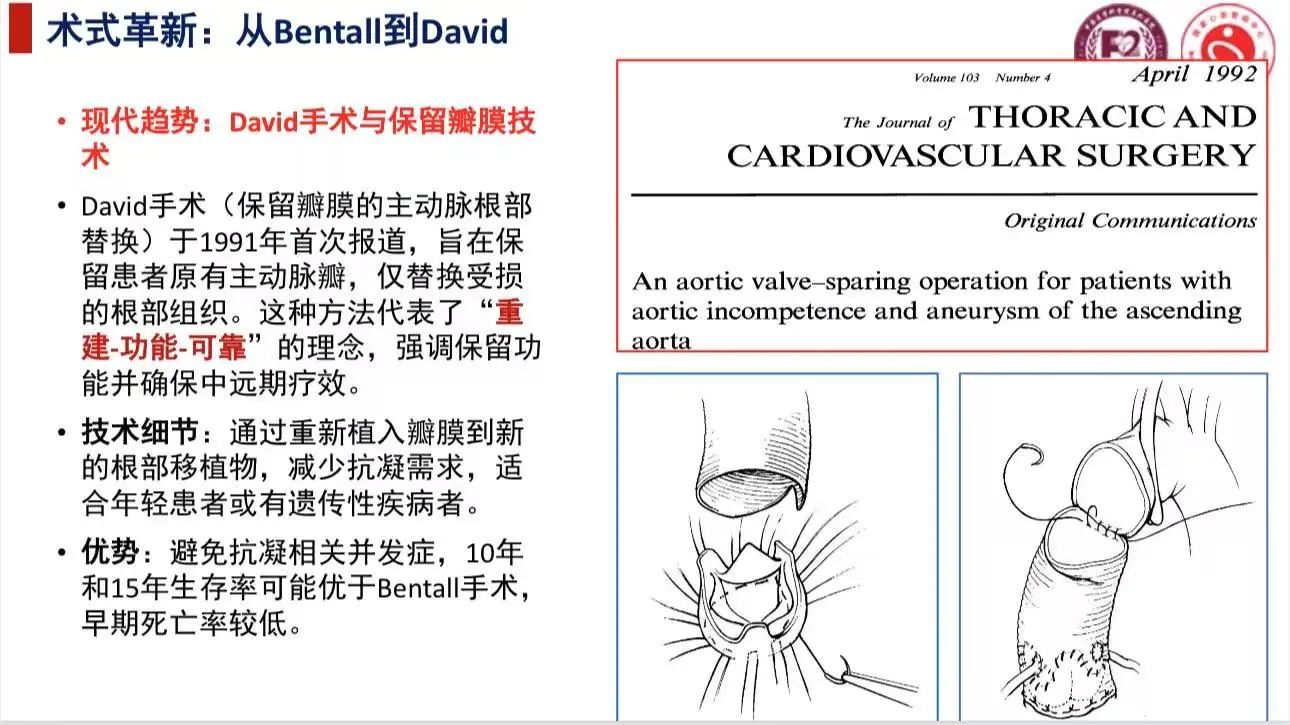

David手术(1988):仅替换病变主动脉壁,保留原生主动脉瓣。具备术后无需抗凝、瓣膜再干预率低等优势,成为年轻或有遗传背景患者的首选。

Yacoub术(1979):虽为保留瓣膜的早期尝试,但术式复杂、效果不及David术,现已逐步淡出主流方案。

指南演变与循证更新

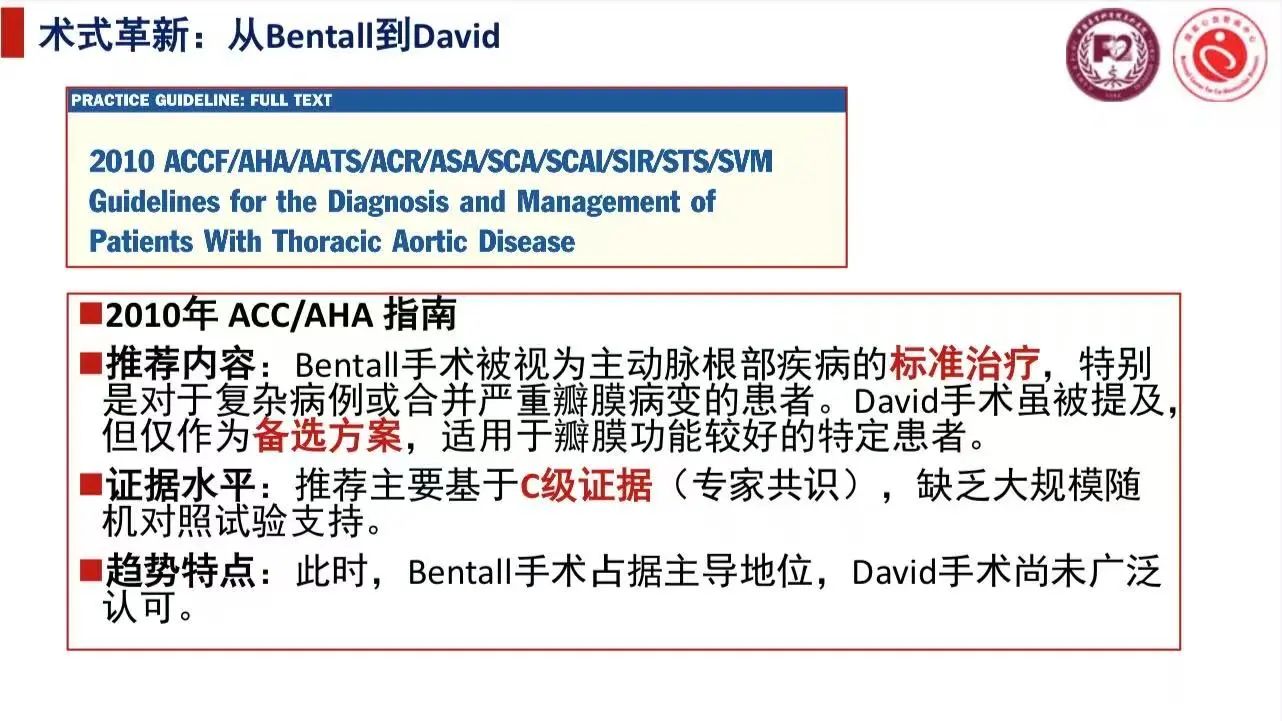

2010年ACC/AHA指南:主推Bentall术,David术为个别选择,证据主要为专家共识(C级)。

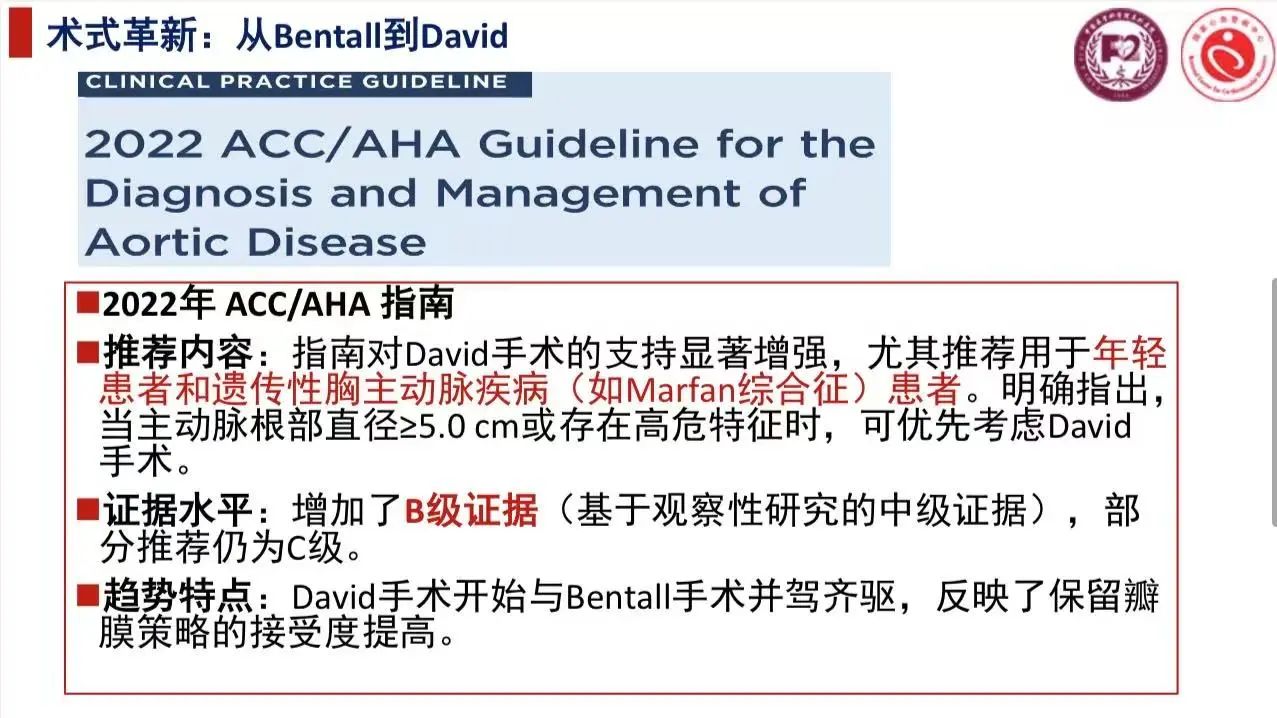

2022年ACC/AHA指南:支持David术在Marfan患者和年轻人群中的首选地位,推荐级别提高,强化了个体化评估与主动脉直径与BSA比值的应用。

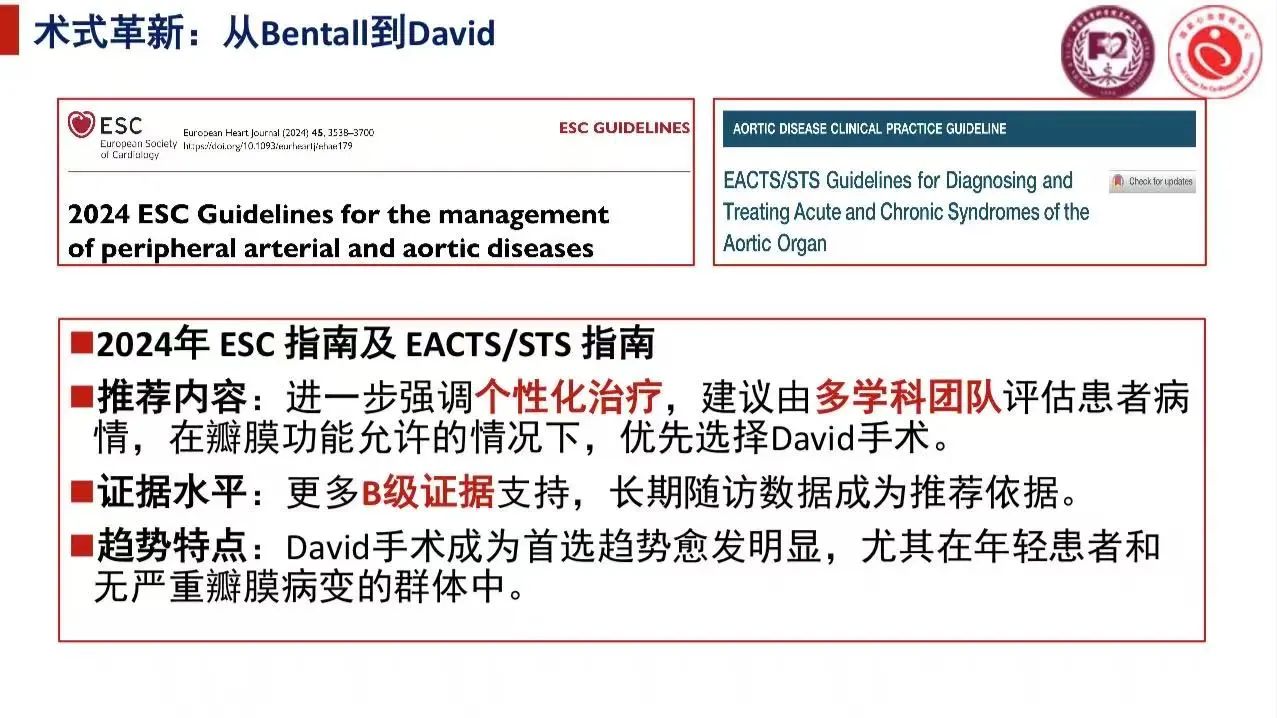

2024年ESC/EACTS/STS联合指南:进一步将David术列为功能保留的优先推荐,强调术前评估的多学科路径,体现了微创与精准理念。

临床证据与研究进展

多中心研究支持David术优势:

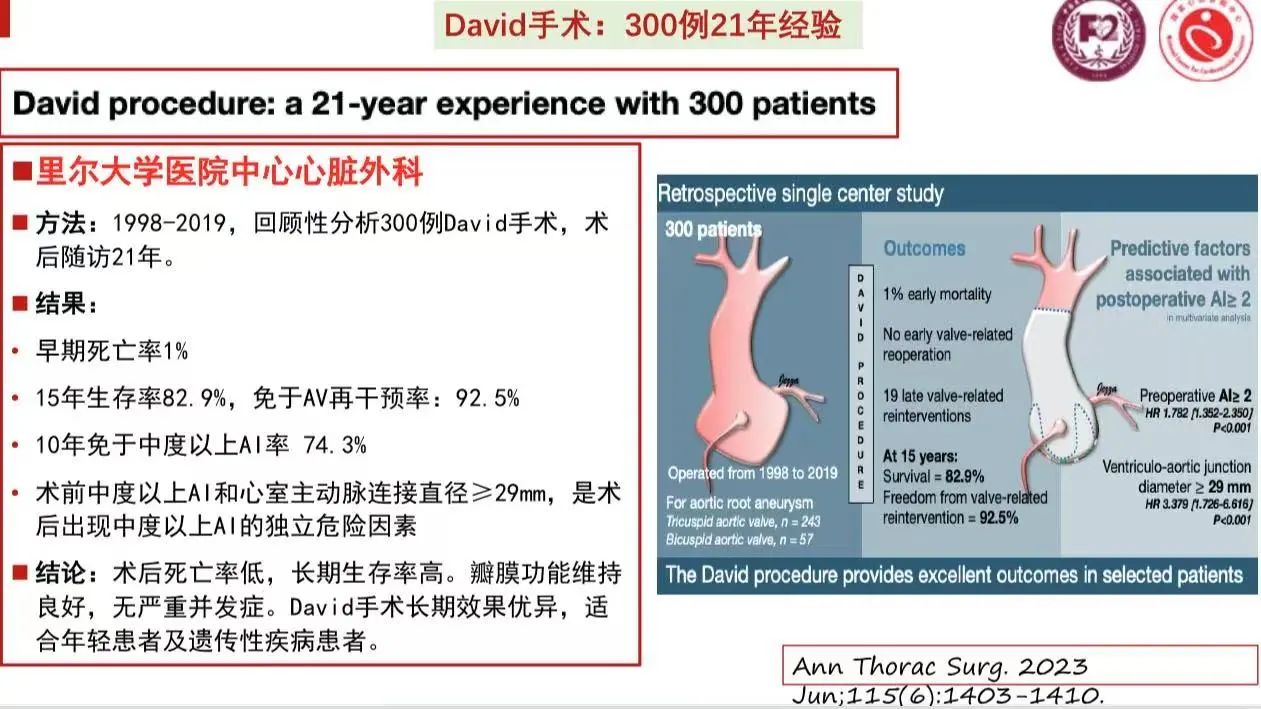

法国Lille大学(300例David术):21年随访显示15年生存率达82.9%,瓣膜功能维持良好。

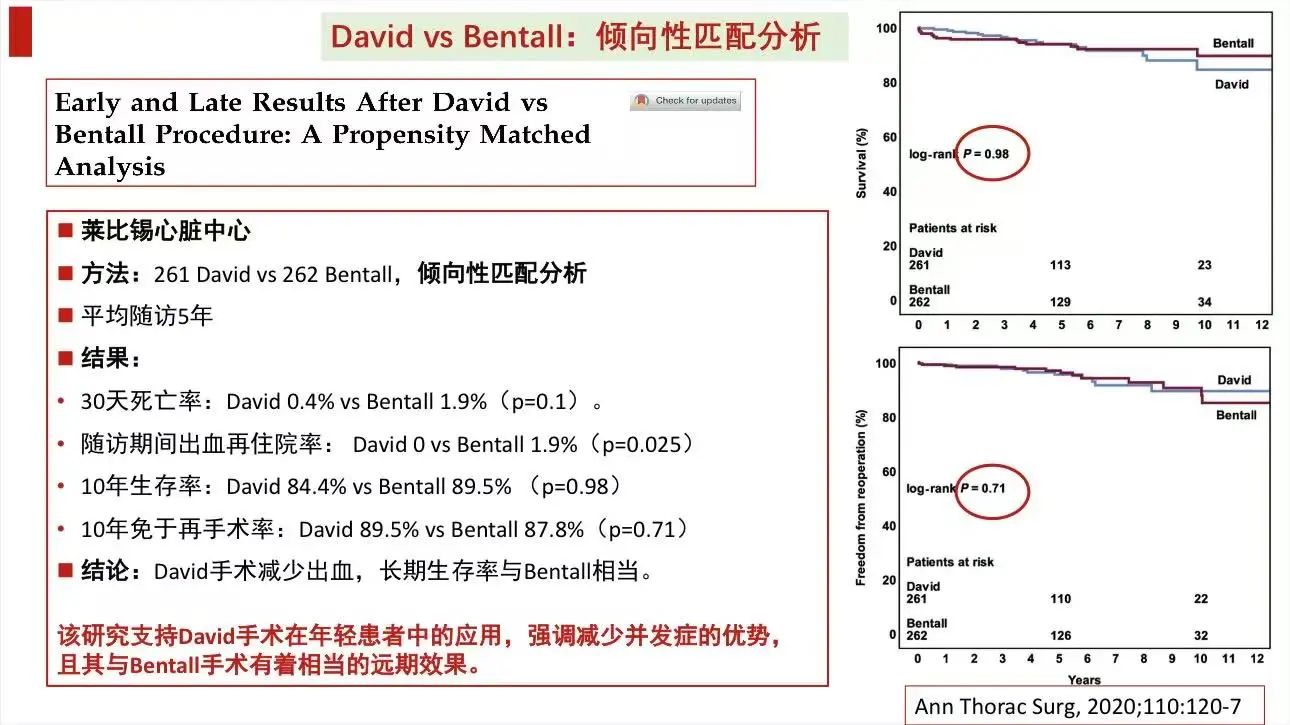

莱比锡中心匹配研究(David vs Bentall):David组出血事件显著更少,长期再手术率相当。

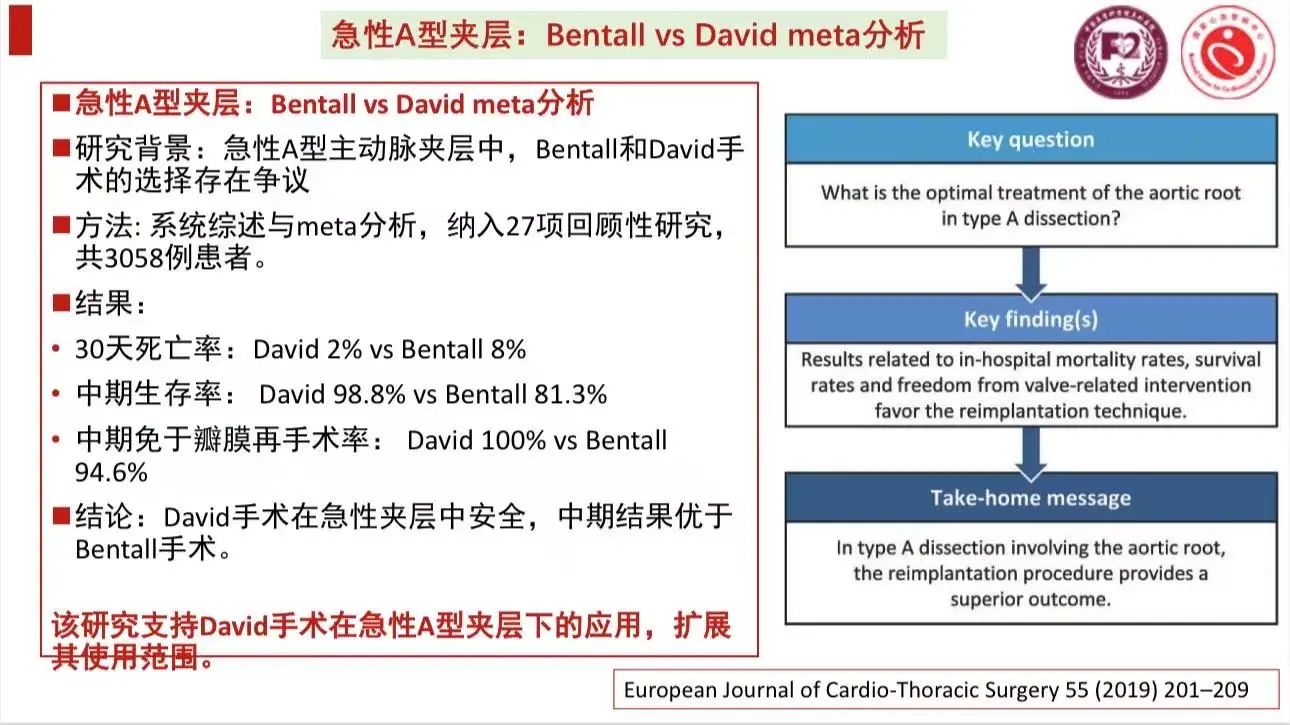

急性A型夹层meta分析(27项研究):David术早期死亡率低(2% vs 8%),中期生存率与瓣膜保留率优于Bentall。

根部直径与手术阈值更新

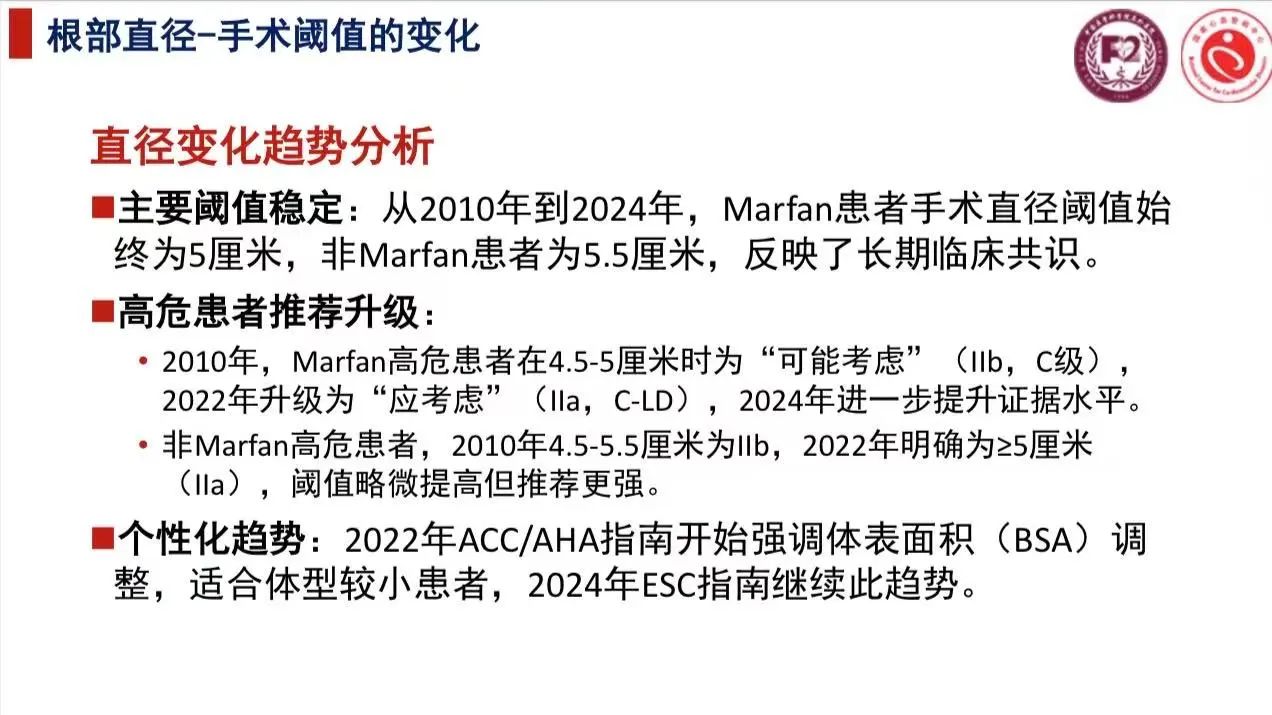

Marfan患者:稳定推荐阈值为5.0cm,但若合并高危因素(快速扩张、家族史、体型小等),阈值可下调至4.5cm。

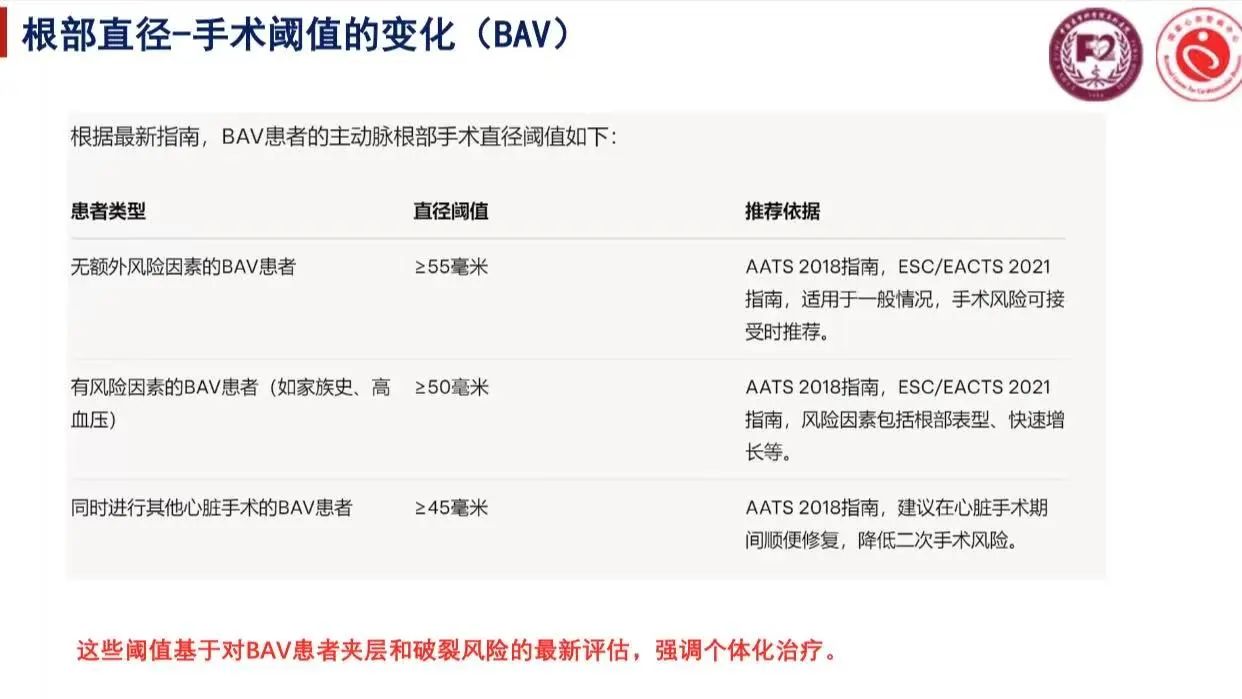

BAV患者:早期建议较为激进(50mm),但后续研究显示其风险与三叶瓣相当,近年推荐回归至55mm,强调体表面积调整和个体风险评估。

微创技术的探索与应用

mini-Bentall与mini-David术:临床数据显示术后恢复快,通气时间短、出血量小。尤其适用于高龄、低风险病人。

右胸小切口:部分中心尝试右侧开胸进行David术,减少术后胸骨愈合负担,尚需进一步随访数据。

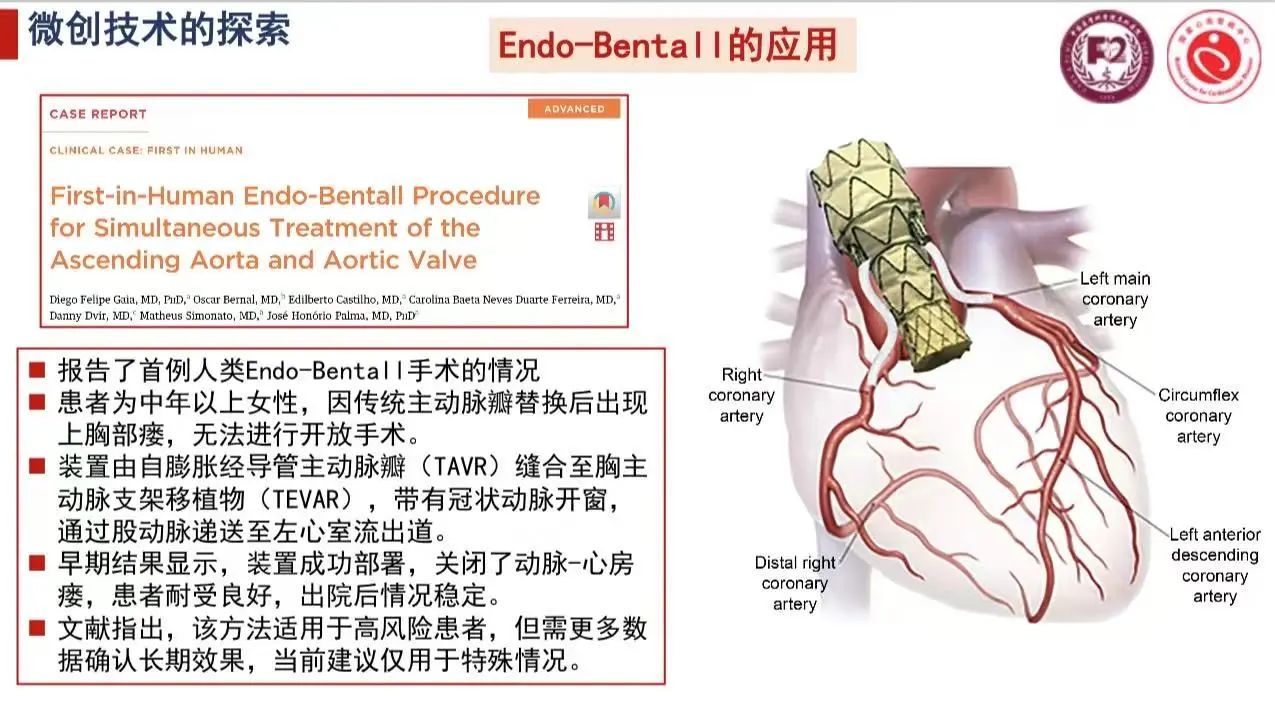

Endo-Bentall术:将TAVR与TEVAR技术结合,用于特殊高危病例。虽具前沿意义,但目前尚未进入主流治疗路径。

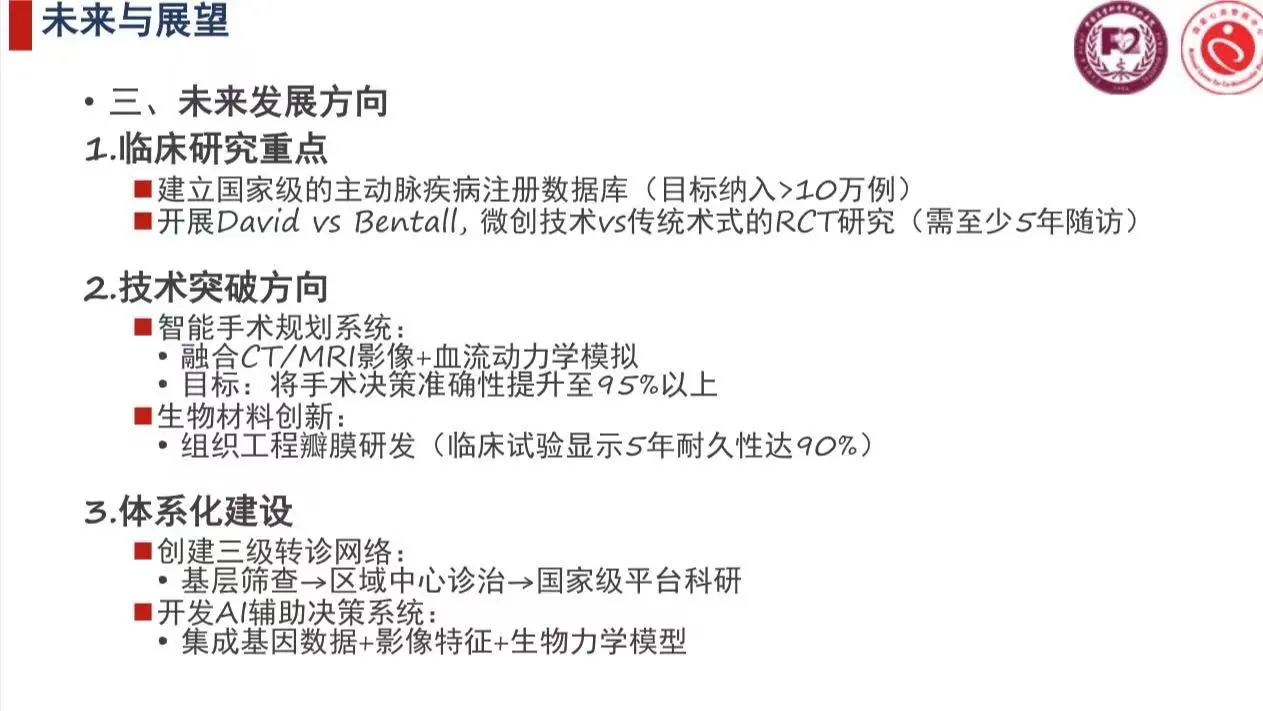

未来展望与研究方向

个体化决策系统建立:融合BSA、主动脉生长速率、Z评分等评估标准,提高手术指征准确率。

生物力学建模与AI辅助决策:通过应力分析与模拟预测夹层风险,辅助术式选择与时间判断。

生物瓣膜与再生材料创新:提升瓣膜长期耐久性,减少二次手术需求。

国家级注册数据库与RCT试验:有助于建立广泛证据基础,推动未来指南科学化发展。

总结

孙晓刚教授在演讲中指出,主动脉根部病变治疗正由“标准操作”走向“个体定制”。以David术为代表的保留瓣膜手术不仅改善了远期预后,也提升了患者术后生活质量。未来,借助精准评估工具、微创技术和智能辅助系统,主动脉根部手术将更加安全、科学与高效。