第三届天府大血管大会(TFS 2025)于2025年6月6-7日在中国成都盛大召开!作为致力于打造“立足中国、联动世界”的权威学术盛会,大会汇聚国内外顶尖专家,聚焦大血管疾病诊疗技术创新与临床实践革新。

主动脉弓部病变因其解剖复杂、病理多样,长期被视为腔内治疗禁区。近年来,随着技术进步和国产器械研发突破,中国团队在全主动脉弓腔内修复方面取得了显著进展。从最初的体外开窗,到分支支架与烟囱技术并行推进,再到CS系统的一体化成型设计,弓部腔内重建逐步形成了具有中国特色的“标准化路径“。中国医学科学院阜外医院的舒畅教授在天府大会上结合真实病例与实践经验,为大家系统总结中国方案的演进历程及其临床应用策略。

引言

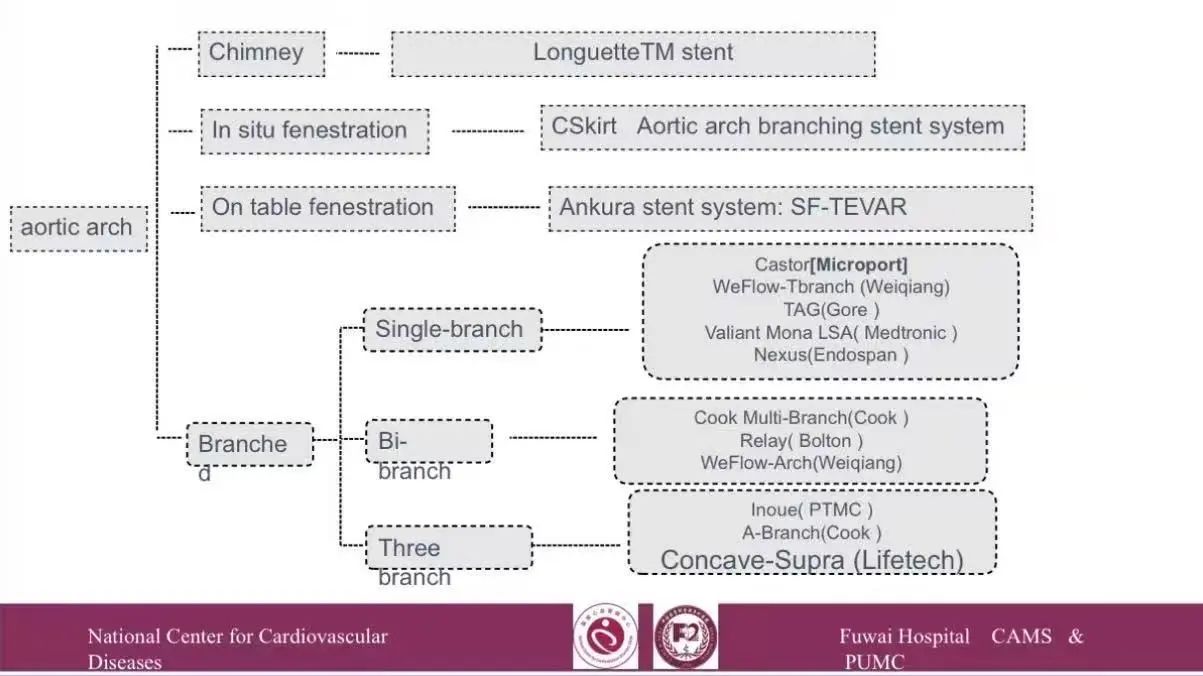

主动脉弓病变(如夹层、动脉瘤、假性动脉瘤等)不仅涉及弓部主干重建,更要求对颈上分支(无名动脉、左颈总动脉、左锁骨下动脉)精准保护。在过去,弓部腔内治疗面临“不能做、不敢做”的难题。而今,随着腔内技术与器械更新迭代,国内逐步建立起以SF开窗技术、分支支架、CS系统和烟囱技术为主的治疗模式,实现了弓部腔内修复的规范化、系统化发展。

技术路径概览——三大主力策略

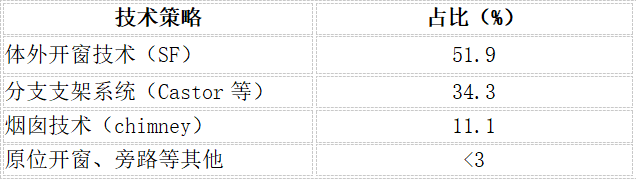

根据2023年阜外医院主动脉弓腔内治疗病例统计:

这些路径可根据病变形态、近端封堵区长度、支架可及性等因素个体化选择。

关键术式与代表技术

✅ 1. SF-TEVAR体外开窗技术

由舒畅教授团队率先提出,在保证操作效率与安全性的前提下,实现多分支精准重建。

优势包括:

单分支30分钟,三分支最快1.5小时完成;

单股动脉路径,避免开胸;

成功国际输出:已在德国、意大利、埃及等12国进行演示。

✅ 2. 分支支架系统(Castor® & CS系统)

Castor单分支支架:成熟国产系统,广泛用于LCCA或IA单分支重建。

CS系统(三分支一体化):舒畅教授团队研发,采用“凹槽+内分支”结构设计,具备以下优势:

支架植入时间最快仅35分钟;

三分支同时重建,无需多个通路;

2022年启动伦理试验,目前已完成50余例植入;

术后1年随访显示:全部分支通畅,无内漏、无血栓。

✅ 3. 烟囱技术(Chimney Technique)

适用于分支开口距近端封堵区较近的病例,具备快速、器械适应性强的特点。

需注意控制内漏风险,推荐与腹腔主动脉段协同规划,部分患者需补充封堵支架。

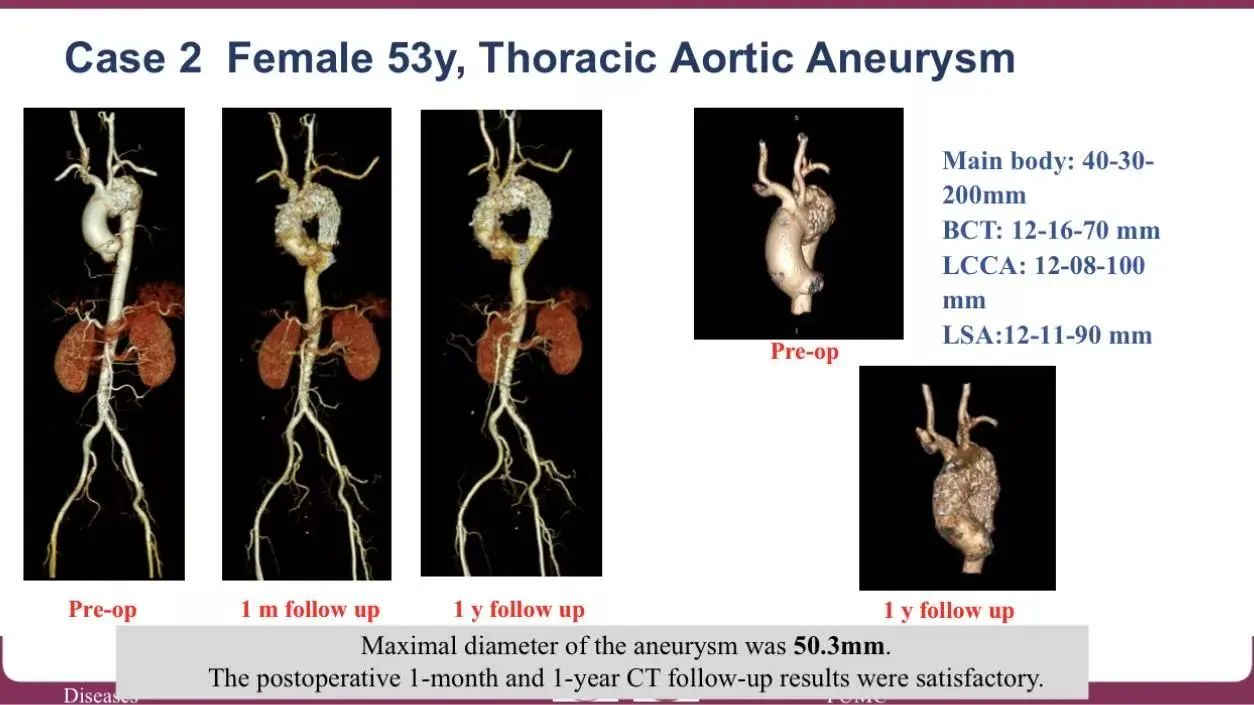

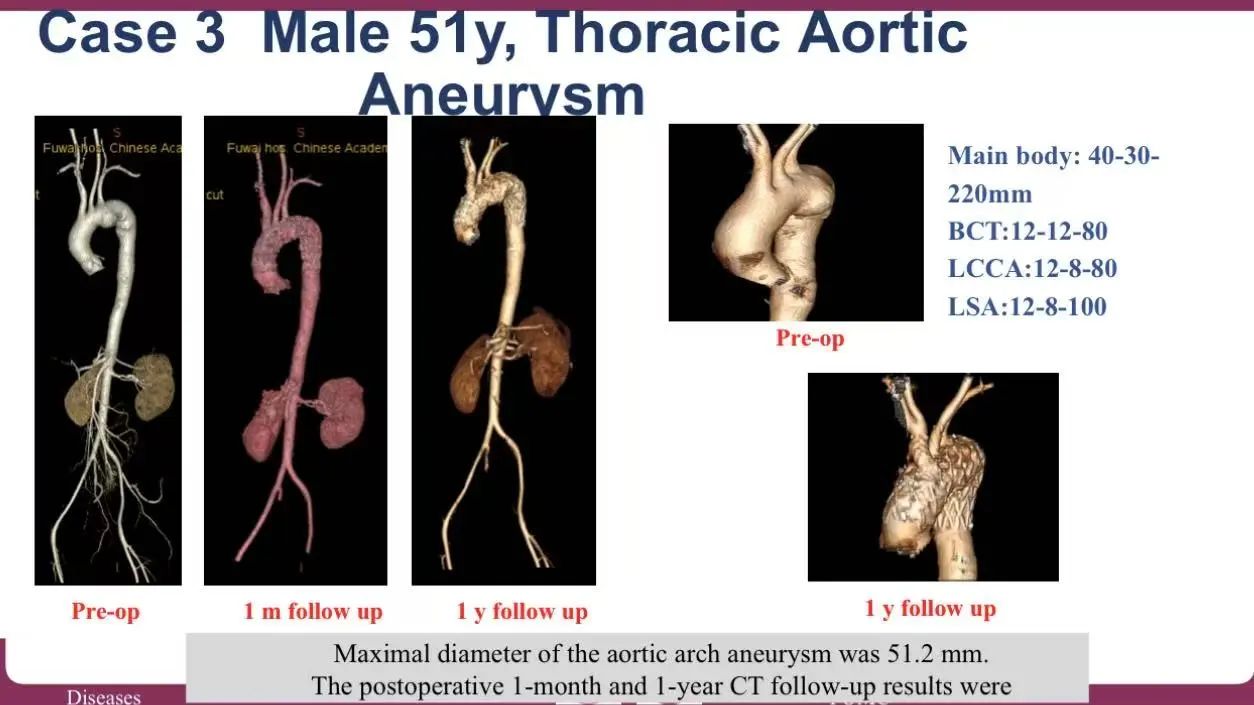

典型病例汇总

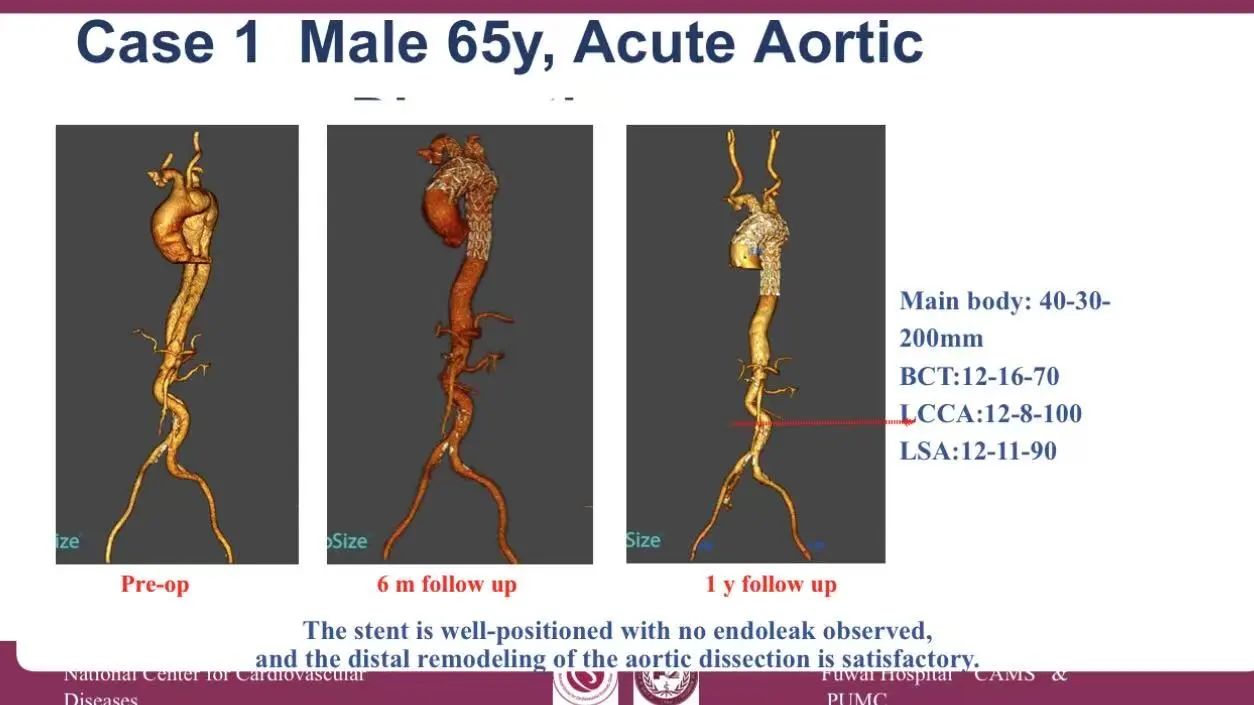

▶ 病例一:急性A型夹层累及左颈总动脉

术式:Castor支架重建LCCA,烟囱技术重建IA,封堵LSA;

结果:术后1年CTA随访,分支通畅、内漏阴性、夹层重塑理想。

▶ 病例二:外伤性假性动脉瘤(刺伤所致)

术式:SF开窗+三分支桥接支架;

亮点:无需开胸,术后恢复快,术中无血流阻断事件。

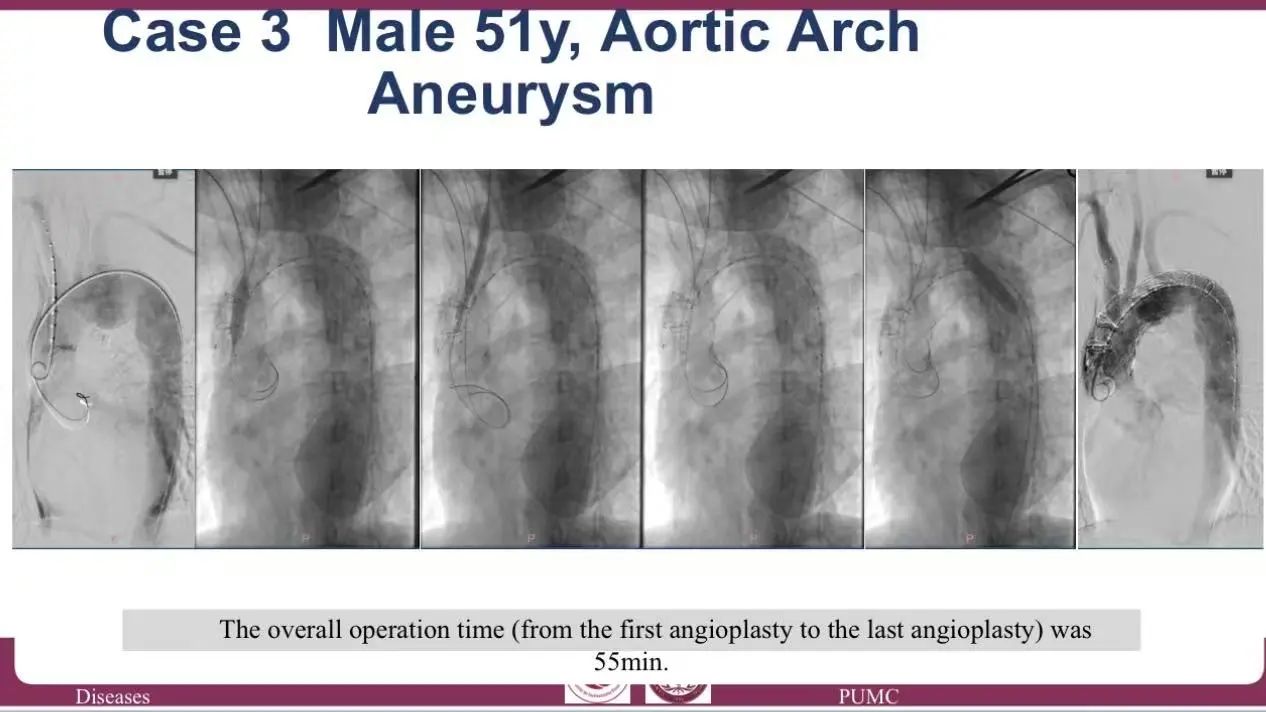

▶ 病例三:德国弗莱堡大学医院使用CS系统

术式:CS系统一体化植入;

结果:术后1月随访,全部分支通畅,未见卒中或内漏,展示国产创新系统的国际适应性。

技术总结与临床启示

多路径并行是趋势:无“万能方案”,需根据患者解剖选择合适技术;

器械创新推动适应证拓展:CS系统等新型结构显著简化操作流程,提高稳定性;

腔内治疗不再只是“备选方案”:在部分高龄高危患者中,腔内修复逐步成为首选;

中国经验走向国际:SF技术与CS系统在海外成功复制,是中国方案全球影响力的体现。

结语

从“尝试可行”到“广泛复制”,中国在主动脉弓腔内修复的探索已进入标准化与产业化并进的阶段。舒畅教授与常舒教授团队的实践证明,中国方案不仅解决了临床难题,更构建了具有全球竞争力的治疗路径。未来,随着更多多中心临床试验和长期随访数据的积累,全主动脉弓腔内修复有望成为世界范围内的主流解决方案。